ブルーカーボン:海草場は大気中CO2を正味で吸収している

Coastal and Estuarine Environment Group日本沿岸の海草場は大気中二酸化炭素を正味で吸収している

港湾空港技術研究所 沿岸環境研究チームの所立樹研究官・桑江朝比呂チームリーダーを中心とする、港空研・北大・東大の共同研究グループは、日本沿岸の海草場*1が大気中の二酸化炭素(CO2)の吸収源であることを世界で初めて突き止めました。気候変動の緩和策として、大気中CO2濃度の上昇を抑制することが喫緊の課題となっている現在、この研究成果は海草生態系の保全や再生(ブルーカーボン*2)が、気候変動対策にも有効であることを示しています。

本研究成果は米国専門科学誌「Global Change Biology」に掲載されました(論文のPDF)。

*1海草場:静穏で浅い砂泥性の場によく発達する,アマモ類などの海草類で構成された場のこと。岩礁において発達するコンブやワカメなどで構成された藻場とは区別される。

*2ブルーカーボン:陸上の森林などに蓄積される炭素(グリーンカーボン)の対語で,海洋生態系に蓄積される炭素のこと。国連環境計画(UNEP)が2009年に新たに命名。

背景

これまで河口域や内湾は、陸から流れ込む有機物が分解されてCO2が発生する場であるため、「CO2の放出源」であるとこれまで認識されていました。地球全体でみると、海が大気中のCO2を吸収していることはよく知られていますが、それは、外洋域や大陸棚で多くのCO2を吸収しているためであり、沿岸海域の寄与によるものとは考えられていませんでした。

研究手法と成果

今回、港空研、北大、東大の共同研究グループは、風蓮湖(根室市)、久里浜海岸(横須賀市)、吹通川河口(石垣市)の海草場において、最先端の現地観測技術やデータ解析技術により、日本の河口域や内湾に発達する海草場において、大気中のCO2が吸収することを初めて実証しました(図1)。

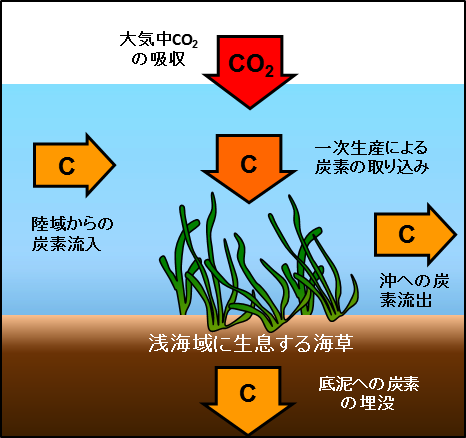

図1 本研究で明らかになった炭素の流れ。海草場における一次生産(光合成)により、海草場内の炭素や陸から流入した炭素が取り込まれる。水中の炭素減少に応じて、大気中のCO2が海水に吸収される。海草場によって吸収された炭素の一部は、底泥内に埋没し、数千年スケールで隔離貯留される。

全国の沿岸浅海域の砂泥に生息しているアマモなどの海草で覆われた海草場は、これまで魚介類の産卵 や稚仔魚の成長の場所、すなわち「海洋生物のゆりかご」としての重要性が知られていました。(図2)。

図2 北海道根室市風蓮湖(上)と神奈川県横須賀市久里浜湾(下)のアマモ場

一方,浅海域は一般に,河口など陸からの有機物が流入する場に発達することもあり,海草場では,流入した有機物が分解されてCO2になり大気に放出されるため,いわゆる「CO2の放出源」として考えられてきました。

しかし、海草場の活発な光合成能力に着目した我々の研究チームでは、「有機物の分解に伴うCO2の発生を上回るほど海草場が一次生産(光合成)を行えば、CO2を吸収するのではないか」との仮説を立てました。そして、北は北海道、南は沖縄までの海草場を対象とした研究を2008年より立ち上げ、現地観測、水底質の化学分析、そしてデータの統計解析を続けてきました。(図3)。

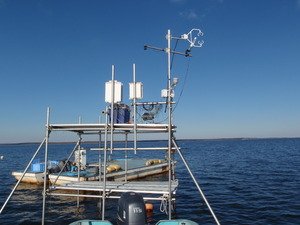

図3 大気と海水の間でのCO2の出入りを観測する装置(渦相関システム、上)と(フラックスチャンバーシステム、下)

その結果、海草場において、通説とは逆に、大気中のCO2を吸収することができることを突き止めました。特に風蓮湖では、年間平均でみてもCO2を大気から吸収していることを解明しました。海草場の一次生産が呼吸や分解を上回るほど、大気中のCO2を吸収する傾向になることも明らかにしました。

結果の意義と今後の展開

水底質の悪化や浅海域の消失は、海草場の脅威となっております。地球全体では、海草場の面積は年々急激に減少していると報告されています。つまり、海草場のCO2吸収能力や、炭素貯留能力(ブルーカーボン)が失われつつあることを意味します。脅威にさらされている海草場の保全や再生といった取り組みは、海草場のCO2吸収能力や炭素貯留能力を回復することにつながり、気候変動対策に寄与するものと考えられます。

本研究成果は、海草場という生態系の重要性として、従来から知られていた稚仔魚の成長の場という役割に、大気中CO2の吸収、すなわち「気候変動の緩和」という新たな価値を加えるものです。したがって、今後の気候変動対策や海草場の保全や再生の考え方に、新たな地平をひらくと期待されます。