せん断

Soil Mechanics and Geo-Environment Group設計に用いる土質定数を求めるためには、原位置試験によりそれを直接あるいは間接的に測る方法と、室内試験によりそれを直接あるいは間接的に測る方法とがあります。

原位置試験の代表的なものとして、標準貫入試験によりN値を求めるものが知られていますが、N値自体は設計定数ではなく、N値をもとに様々な土質定数が推定されます。近年、電気式静的コーン貫入試験も先端抵抗、間隙水圧などから土質判定を行ったり、間接的に土質定数を推定したりするのに用いられるようになってきました。このようにあるパラメータ(N値、先端抵抗、間隙水圧など)を求め、これと土質定数を関連づける関係式を用いて土質定数を間接的に推定するような原位置試験を一般に「サウンディング」と呼んでいます。

設計に用いる定数(せん断強度など)を室内試験から求めるためには、「乱さない試料(不攪乱試料)」を採取することが大前提となります。砂の場合には乱れの少ない試料を採取することが困難であるため、砂の内部摩擦角fは現場と同じ密度の試料を室内で準備して試験をしたり、N値から推定したり、あらかじめ設計定数として与えられていたりします。どうしても乱さない試料に対して試験をしなければならない場合には、膨大な費用をかけて凍結サンプリングをすることもできますが、一般に行われる調査方法とはいえないでしょう。このため、本節では、室内でせん断試験が行われることが多いとの理由から、粘性土を対象としたせん断について説明していくことにします。

一般に自然堆積粘土などでは、二次圧密やセメンテーションにより「構造」が発達していることが知られていて、堆積してから今日に至るまでの応力履歴と同時に「時間」が重要な役割を果たしています。ですから、室内で練り返してから圧密して作製した再構成試料ではなく、「乱さない試料」をサンプリングすることが重要となります。

短期安定問題とは、粘土地盤上の急速な載荷など、載荷直後が最も危険な状態にある安定問題のことをいいます。粘土地盤の支持力や盛土の検討など、安定問題として取り扱われるものの多くはこれに相当します。粘土の透水係数は小さい(粘土の圧密係数は小さい)ですから、載荷時の変形は非排水であると考えられます。このため、cuのみを考えてfを考えないで解析できることから、その解析方法は「φu=0法」と呼ばれています(Nakase、1967)。

短期安定問題では、破壊が生じるのは建設時あるいはその直後となるわけですが、実際の破壊が生じるせん断速度は非常にゆっくりとしていることが多く、工事をした当日は大丈夫そうであったものが翌朝には破壊しているなどといった具合です。軟弱粘土の上に築造した盛土が翌朝には跡形もなく滑って平らになってしまっていることに驚き、かつては「お化け丁場」などと称されていたといいます(写真-2.1)。

写真ー2.1 堤防の破壊例(中瀬、1991)

長期安定問題とは、粘土地盤の掘削や切土など、全応力の減少を伴う工事で、施工後に吸水膨張が起こり、せん断強度が低下して次第に危険な状態になっていく安定問題のことをいいます。施工時には大丈夫なわけですから、やっかいで評価が難しい安定問題であるといえます。

砂地盤に対する盛土の築造など、その地盤の透水性に対して十分に緩速な載荷を行う場合(地盤が排水条件となる場合)、φu=0法では安定性を過小評価して過大設計となってしまうため、CD試験の結果を用いて解析を行うことが適切であるといえます。これは、載荷を伴うせん断中においても圧密排水が生じて強度が増加することが見込めるからです。

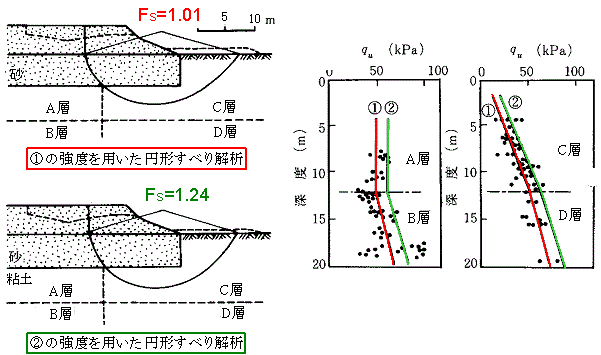

図-2.15は実際に生じた干拓堤防の破壊事例を示しています。粘土層の一部を砂で置換し、その上に砂で堤防を築造したもので、粘土地盤はA、B、C、Dの4層に分けられ、破壊直後に、それぞれ固定ピストン式シンウォールサンプラーで乱さない試料を採取して一軸圧縮試験を実施した結果、右図のような強度分布が得られました。

一軸圧縮試験の結果は一般にばらつきが大きいことが知られていますが、そこで問題となるのは、ばらつきの中で、どのようにして設計強度を決めるのが良いかという問題です。①で示した線は、ばらつきの中に平均的な線を引いて求めた分布、②で示された線は、ばらつきの最大値を結んだ分布となっています。①の線は、ばらつきは平均的に生じるとの考え方に基づいていますし、②の線は、ばらつきの原因は試料の乱れによるものなので、乱れの影響が少なかったと思われる試験結果、すなわち強度の最大値の包絡線が真の分布に近いとの考え方に基づいています。

Nakase(1967) は、①および②の強度分布を用いてφu=0法による円弧すべり解析を行い、安全率を求めました。①の分布を用いた結果は左上の図のように安全率Fs=1.01、②の分布を用いた結果は左下の図のように安全率Fs=1.24となりました。

解析対象としている干拓堤防は実際に破壊していることから、安全率Fsが僅かに1.0を下回ったものと考えられ、ちょうど安全率が1.0となることを上手く評価できたのは①の分布を用いた場合であったことがわかります。設計法というものは、このような経験を基に確立されているという認識を持つことは、設計者にとって重要であるといえるでしょう。

図-2.15 干拓堤防の破壊事例の地盤調査結果とそれを用いた安定解析(Nakase、1967に加筆)

せん断強度についてさらに細かく見ていくと、圧縮強度と伸張強度が異なるなどの強度異方性があり、その原因は「固有異方性」と「誘導異方性」であるといわれています。固有異方性は、粒子に配向性が見られる場合など、堆積構造に見られる異方性により強度異方性が表れるものです。一方、誘導異方性は、一般に土は鉛直方向に有効土被り圧σ'v0、水平方向に静止土圧σ'h0=K0σ'v0を受けているなど異方的な応力状態にあって、この異方応力状態により強度異方性が表れるものです。

ここで、図-2.17のように、円弧すべりによる粘土地盤上の盛土の安定解析を考えてみましょう。盛土直下では、鉛直応力が増加することによりせん断が生じるので、三軸非排水圧縮試験(CU試験)によりこれに相当するせん断強度を評価することができるものと考えられます(厳密には平面ひずみと軸対称の違いがあります)。一方、円弧の終点、すなわち法先側のせん断は水平応力が増加することによりせん断が生じるので、三軸非排水伸張試験によりこれを評価することができるものと考えられます(厳密には平面ひずみと軸対称の違いがあるのはもちろん、三軸伸張試験では軸力を減少させるのに対し、盛土の破壊では水平応力が増加するといった大きな違いがあります)。円弧の底部付近では、圧縮とか伸張などといった変形モードではなくほぼ水平なせん断が生じるので、一面せん断試験あるいは単純せん断試験によってこれを評価することができるはずです。

それでは、設計に使う強度su*は、圧縮試験から求めたせん断強度suc、伸張試験から求めたsue、一面せん断強度susのどれがふさわしいのでしょうか。3つの強度の平均的な値として次式

![]()

を用いる考え方、一面せん断は試験法が違うので使わず、三軸試験の圧縮と伸張から得られ得たせん断強度の平均値として次式

![]()

を用いる考え方、一面せん断強度を代表値として

![]()

とする考え方などが提案されています。なお、多くの土では、三軸伸張強度sueは三軸圧縮強度sucの7割程度となることが多いようです。

図-2.17 粘土地盤上に築造された盛土の安定問題と強度異方性

図-2.18は、大阪湾海底から採取した海成粘土の三軸試験結果を示しています。図中には、試料を採取した標高(海水面からの深さ)を示していますが、調査地点の水深は19mでしたので、例えば標高-42mの試料は海底から深度23mの試料に相当します。三軸セル内にセットした供試体に、軸圧σ'1=σ'v0、セル圧σ'3=K0σ'v0(K0=0.5)を作用させ、異方圧密した状態から非排水圧縮および伸張試験を実施しました。図の縦軸は軸差応力(主応力差σ1-σ3)を有効土被圧σ'v0で除すことにより正規化してあります。

圧縮試験結果を見てみると、軸ひずみeが1~1.5%付近でピークを示し、それ以降ひずみ軟化(ひずみの増加とともに発現強度が低下していく現象)が観察されています。堆積年代が古い、深いところから採取した粘土ほどピークが鋭くなっています。伸張試験結果を見てみると、浅いところから採取した粘土では明瞭なピークを有していませんが、洪積粘土では軸ひずみeが3%付近でピークを示し、採取深度が深くなればなるほどピークが明瞭になっていくことがわかります。なお、圧縮強度sucに対する伸張強度sueの比で強度異方性を表すと0.7程度であることがわかります。

図-2.18 大阪湾海底から採取した海成粘土の三軸せん断試験結果(Watabe et al., 2002に修正・加筆)

写真-2.2は、(a)練り返し再構成試料、(b)標高-75m付近から採取した海成粘土の乱さない試料について、三軸試験後の試料の変形状況を示しています。それぞれ左側が圧縮試験、右側が伸張試験結果です。練り返し再構成試料は正規圧密状態からせん断試験をしていて、圧縮、伸張ともに試料全体がほぼ均質に変形しています。一方、乱さない試料の場合には、圧縮では約60度、伸張では約30度の角度ですべり線が発生していることがわかります。このような違いは、年代効果などにより発達した構造の有無によるものと考えられ、乱さない粘土(特に深いところから採取した堆積年代が古い洪積粘土)などにおいて構造が発達していることと関連しています。

(a)練り返し再構成試料

(b)標高-75mから採取した乱さない試料

写真-2.2 三軸試験後の試料の変形状況(Watabe et al., 2002)

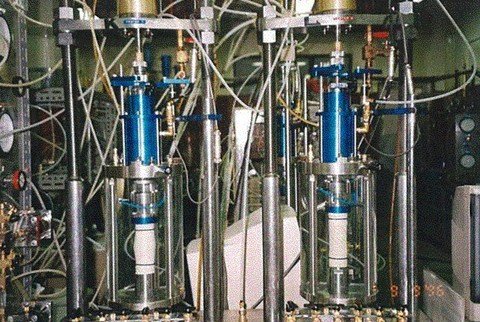

写真-2.3 三軸試験の状況

安定解析にqu/2を用いて設計を行うという手法は、日本では常識でありますが、海外では非常識きわまりないこともあるのです。欧米各国では、一軸圧縮試験の代わりに、三軸UU試験や三軸CU試験が行われることが良くあります。UU試験では、試料に発生したクラックを閉じてこれによる強度低下を抑える効果があります。故・中瀬明男先生(東京工業大学名誉教授)は、日本の軟弱粘土の柔らかさはその中で泳げるほどだと述べられていましたが、これと比べ、「地盤工学」の学問体系を先駆的に整えた欧米(特に英国)では粘土は硬いのが常識であり、クラックが発生しやすいために一軸圧縮試験ではなくUU試験の方が多用されているのです。この他、三軸セルの中で圧密することにより原位置の応力状態を再現してから非排水せん断試験を行うCU試験が、ノルウェー地盤工学研究所(NGI) のBjerrum博士らにより提案されました(Berre and Bjerrum、1973)。これについては次に述べることにします。

サンプリングによる試料の乱れは、それを小さくする努力を重ねても、ある程度はやむを得ないものです。また、一軸圧縮試験は信頼性に欠ける試験であると言われて久しいのですが、設計法がこれに基づいて確立していることが多く、なかなか他の方法を採用できないでいるというのが実態です。一軸圧縮試験における乱れの影響を小さく抑えることにより、「たまたま適当な」設計強度が得られるという発想ではなく、土質試験から信頼できる設計強度を求めたいと思うのが技術者魂というものではないでしょうか。

非排水せん断強度の決定法として、今日提案されている試験法の中で、最も信頼性が高いと考えられているのが、「再圧縮法(Recompression法)」と呼ばれている方法です(Berre and Bjerrum、1973)。この方法は、図-2。20のように、採取した試料に対して原位置と同等の応力状態を再現することで、試料の乱れに対しては圧密を行うことによりその影響を小さくできるという考え方に基づいています。

図-2.20 原位置の応力状態と再圧縮法における三軸セル内での応力状態

地盤中の要素は鉛直に有効土被圧σ'v0、水平に静止土圧σ'h0(=K0σ'v0)を受けています。サンプリングされた試料は大気圧の下で全応力はゼロ、サクションにより等方的な残留有効応力がある程度残っている状態になっていますが、三軸試験機の中でσ'1=σ'v0,σ'3=K0σ'v0で圧密することにより、原位置の有効応力と同等の状態を再現した上で非排水せん断試験を行います。

有効土被圧σ'v0は、採取した試料の単位体積重量から算出することができますが、ここで問題になるのは静止土圧係数K0をどのようにして求めるかです。原位置試験から求める方法もいくつか提案されていますが、室内試験からも三軸セルを用いたK0圧密試験(軸圧σ1あるいは軸ひずみε1を増加させたときに供試体の断面積が変化しないようにセル圧σ3を制御して行う圧密試験)により求めることもできます。ただし、この方法で求められるK0は正規圧密状態のK0(K0NCと表すことが多い)であって、実際の地盤のように年代効果を受けた土のK0ではないことに注意が必要です(Watabe et al., 2003)。日本の粘土では、多くの場合、正規圧密状態でのK0は0.45~0.5になります。

一面せん断試験でも再圧縮法は可能で、この場合、せん断リングによって供試体直径の変化は拘束されていますから、圧密圧力を有効土被圧σ'v0とするだけで特にK0を意識する必要はありません。

図-2.21 は大阪湾海底粘土地盤で実施された地盤調査結果で、一軸圧縮試験から求めた非排水せん断強度qu/2、再圧縮法による三軸試験から求めた三軸圧縮せん断強度sucおよび伸張せん断強度sueの深度分布を示したものです。一軸圧縮試験結果は大きくばらついていますが、その平均的な値は、三軸圧縮試験結果と伸張試験結果の平均とほぼ一致しています。このことから、一軸圧縮試験で、「ラッキーハーモニー」的に求められる強度分布と同等の強度分布が、再圧縮法による三軸圧縮および伸張せん断試験により信頼性高く求められる可能性があることがわかります。

図-2.21 再圧縮法による三軸試験および一軸圧縮試験から得られた

大阪湾海底粘土地盤のせん断強度分布

以上をまとめると、一軸圧縮試験から求められる非排水せん断強度(qu/2)は大きくばらつくものの、その平均的な値は、原位置と同等の応力状態を供試体に再現できる再圧縮法(σ'v0とK0σ'v0で圧密)による三軸圧縮および伸張試験から得られる非排水せん断強度の平均値(sucとsueの平均値)とほぼ一致すると言えます。

経験に基づく一軸圧縮試験よりも、力学的根拠がより明らかな再圧縮法による三軸圧縮および伸張試験を用いた方が、遙かに信頼性の高い試験結果が得られることは図-2.21からも明らかでしょう。ところが、三軸試験は実務ではあまり用いられていません。今日の地盤工学の教育では、教科書に記述され、授業でもほぼ漏れなく三軸試験が取り上げられているにもかかわらず、このような状況になっているのはなぜなのでしょうか。その理由は極めて単純明快で、コストが「高いから」に他なりません。簡単な等方圧密三軸圧縮試験でも、コストは一軸圧縮試験の10倍以上します。再圧縮法を実施するための異方圧密やK0圧密だとさらに高度な技術が必要になりますので、もっと高いコストが課せられているのです。

このように、三軸試験は、様々な教育の場面で取り扱われ、ほとんどの技術者が知識として知っているにもかかわらず、「コスト」というハードルが高すぎるために実務では適用しにくい環境になってしまっているのが実態です。もちろん、機械の自動化等により、低コスト化を図っていく必要があるといえます。