2024年能登半島地震の震源断層の破壊過程の推定 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2024/7/31 港空研 地震動研究G |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 1. はじめに 経験的グリーン関数を用いた波形インバージョンにより2024年能登半島地震の震源断層の破壊過程の推定を行った.ここでの主な目的は,構造物の大被害につながりやすい0.2-2Hz程度の地震動が断層面のどの部分でどのようなタイミングで生成されたかを知ることである.高周波側は2Hz程度までを対象とし,かつ,3次元的な地下構造を考慮して地震動を計算するには経験的グリーン関数を用いることが有利である.そこで,ここでは断層面をカバーするように5つの中小地震を選び,地震動の計算を行った.破壊フロント(First-time-window-triggering-front)を開くタイミングについては先行研究1)も参考にさせていただいた. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2. 予備的解析 2.1 初期破壊 この地震については表-1に示すように気象庁が2つのイベントを発表している.このうちイベント2の方が大きいので,通常であればイベント2の時刻である16:10:22.57から破壊フロントを開くことを考えるが,それでは観測波形の先頭部分が説明できないことが早くから指摘されていた1).そこで,実際に個々の波形について,イベント2の時刻から破壊フロントを開くのでは説明できない部分がどこであるか検討してみた. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

表-1 気象庁一元化処理震源リストのイベント

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

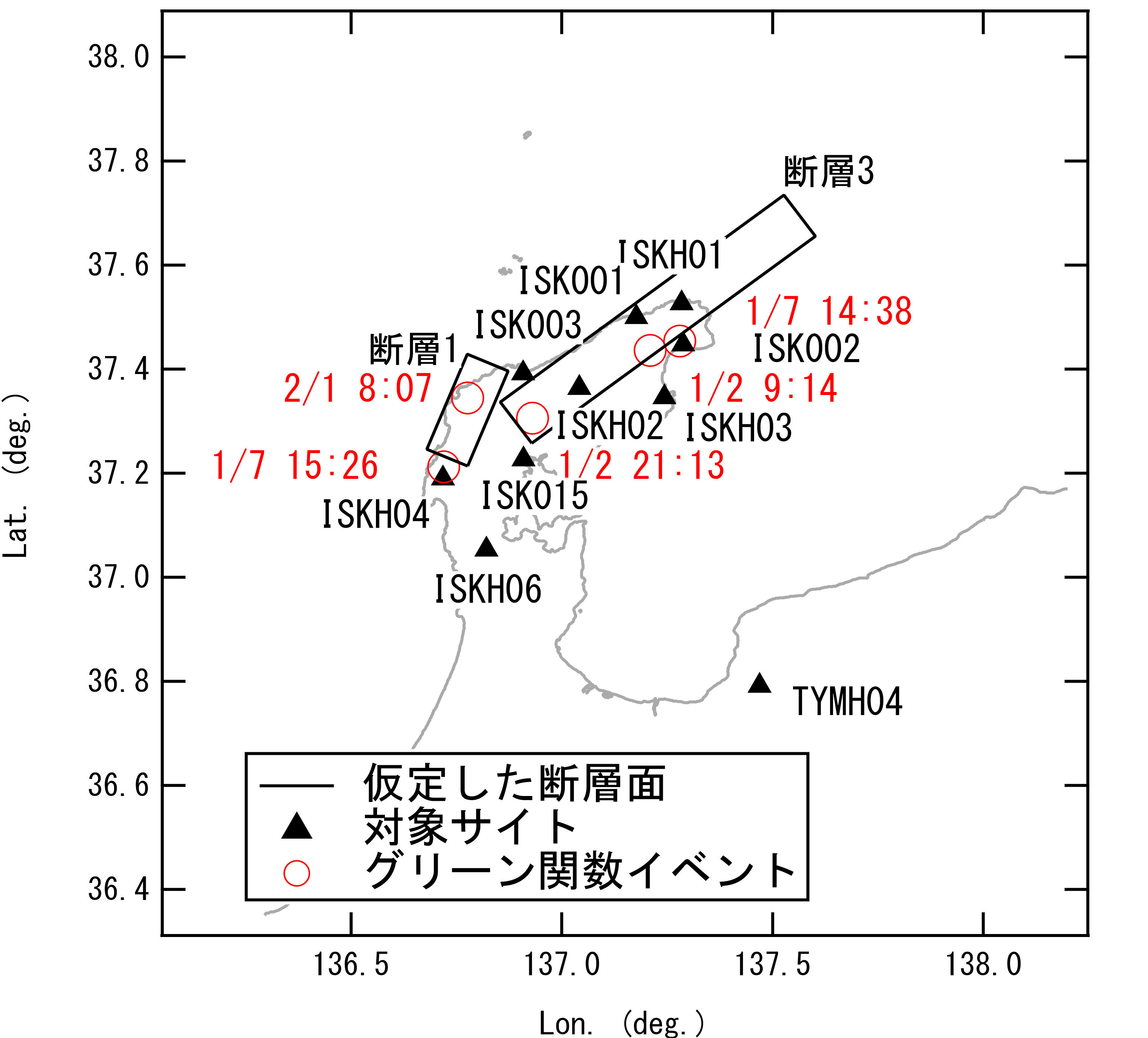

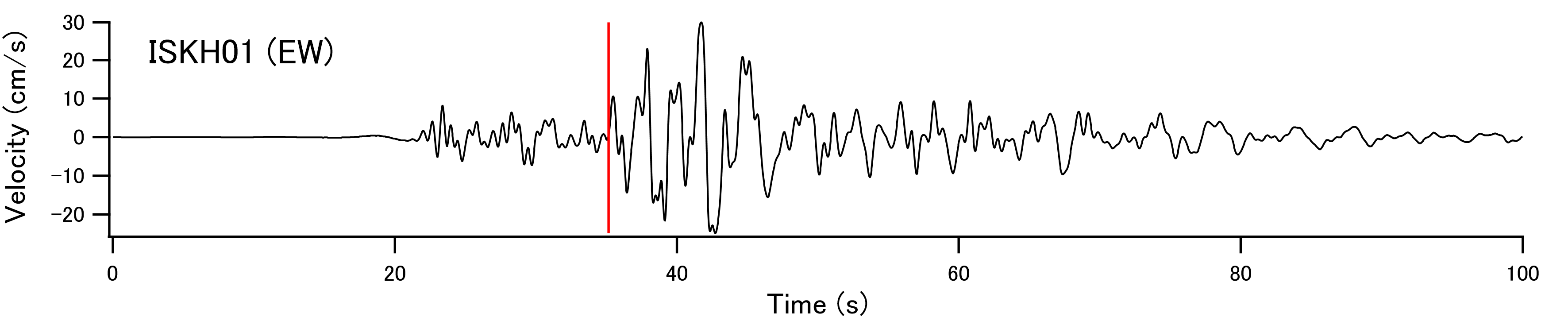

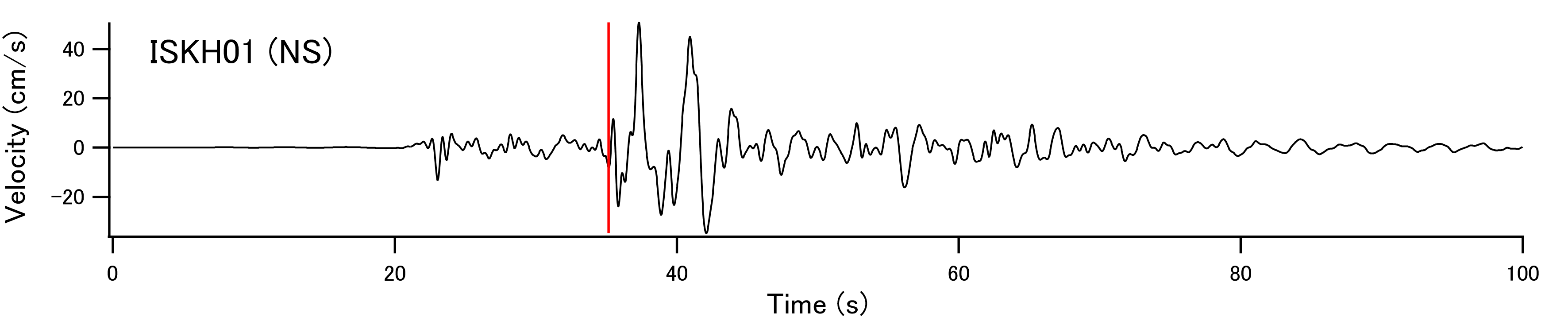

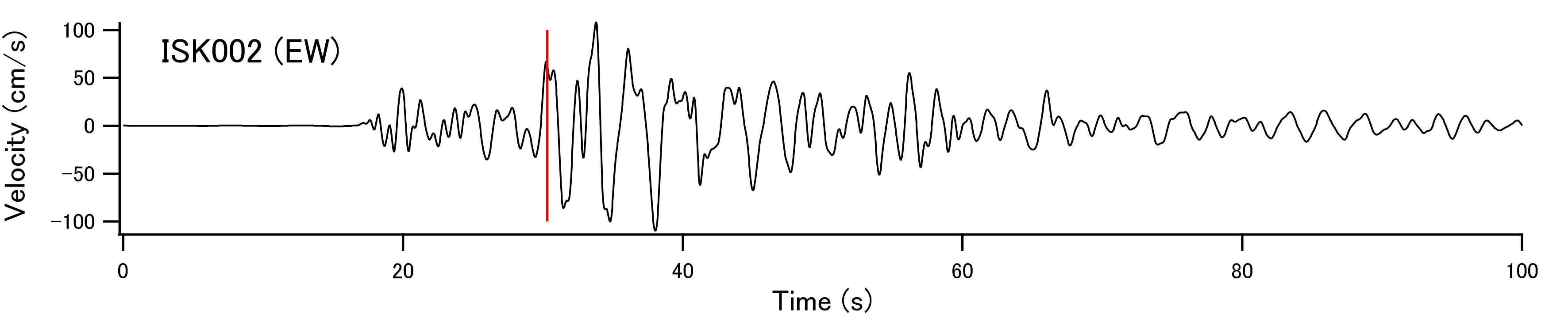

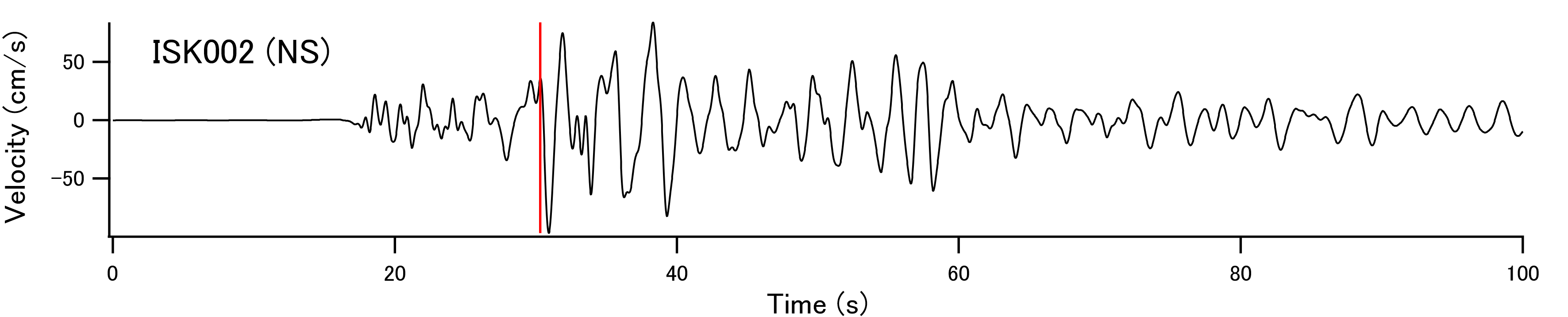

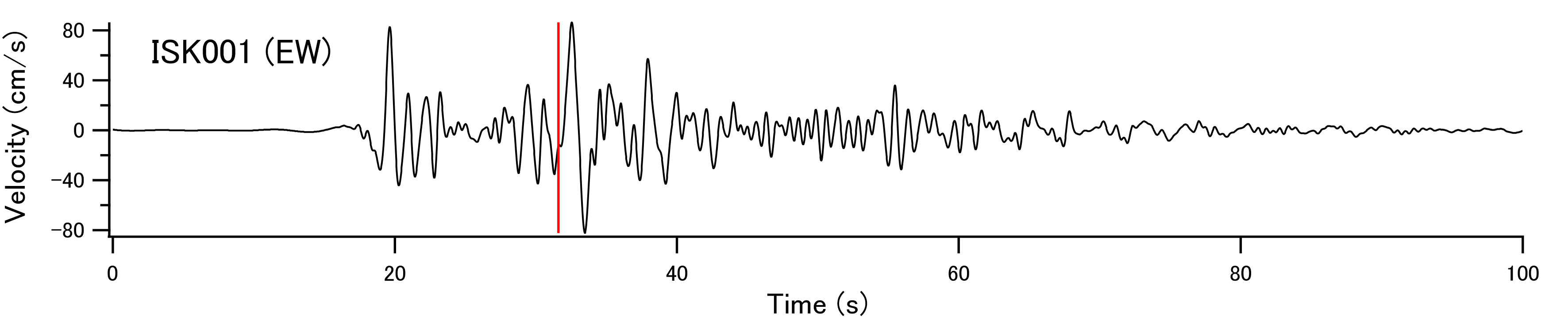

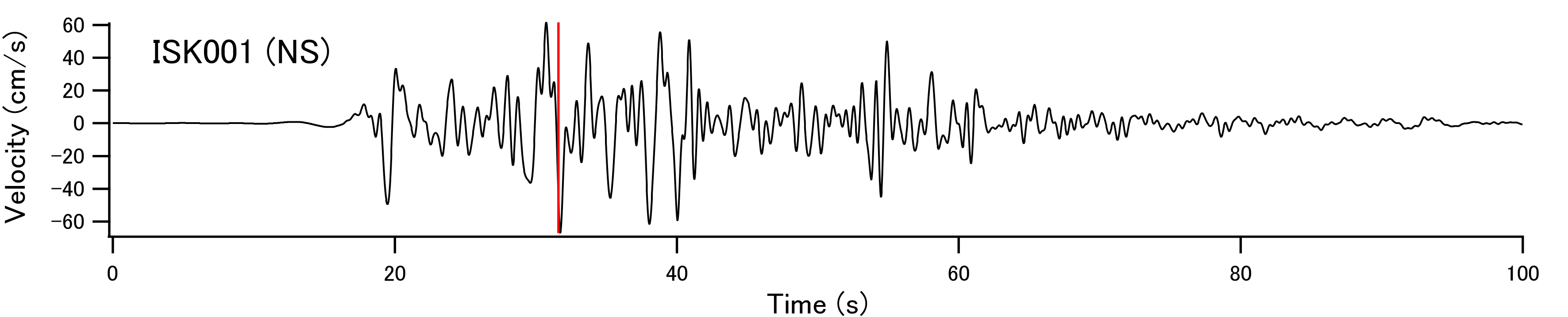

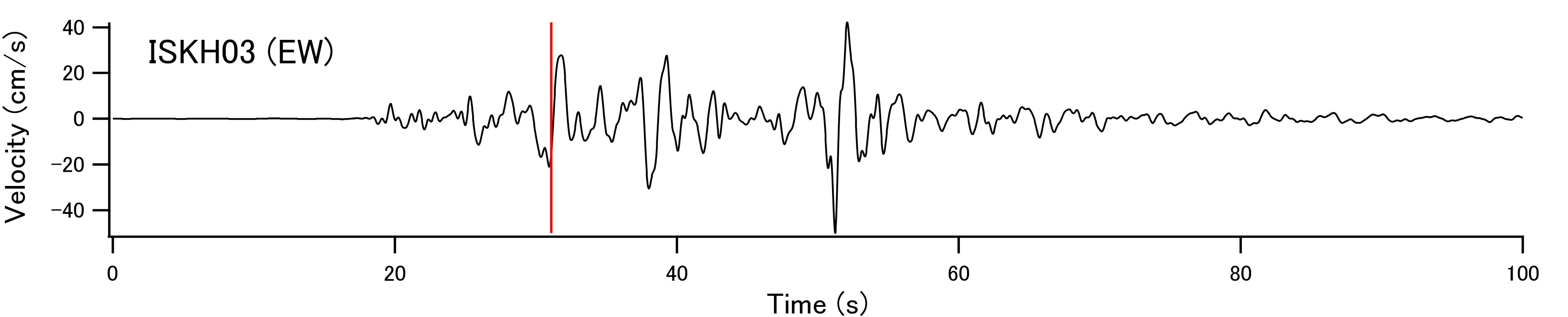

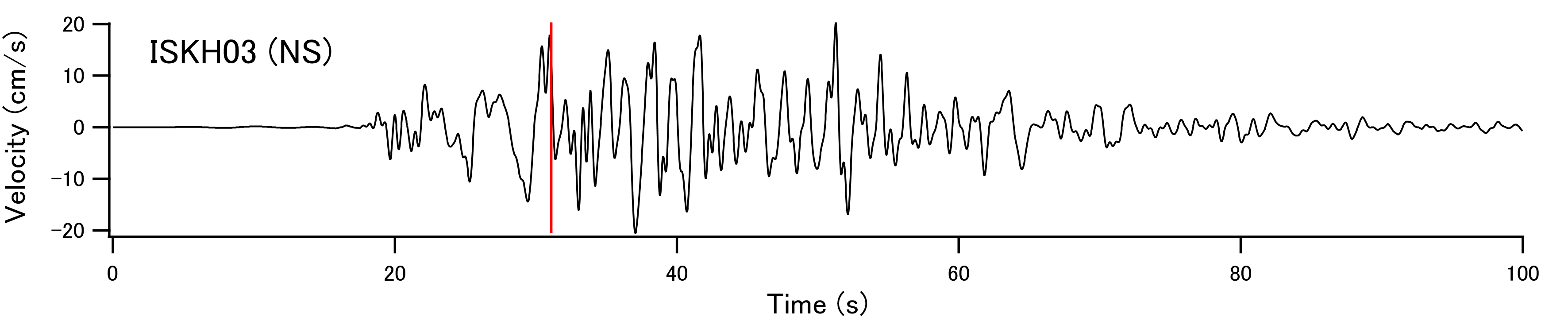

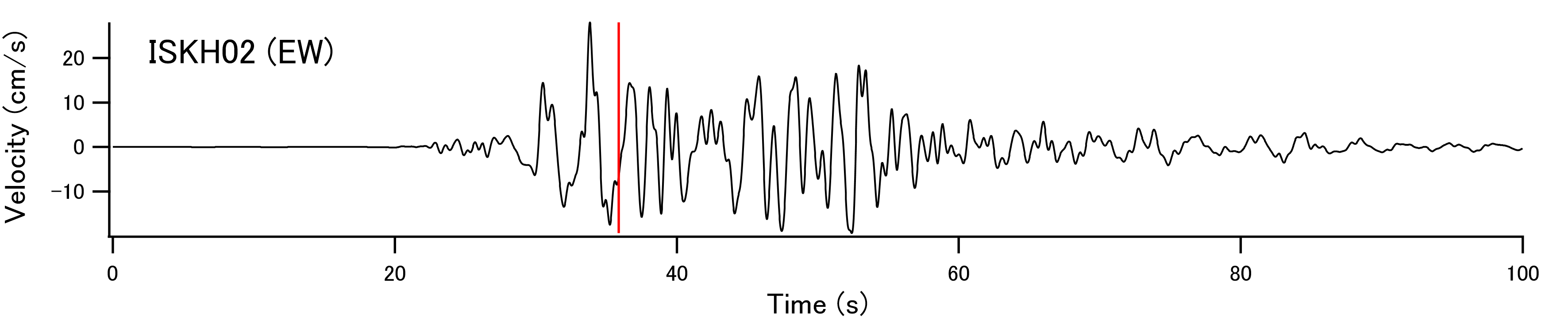

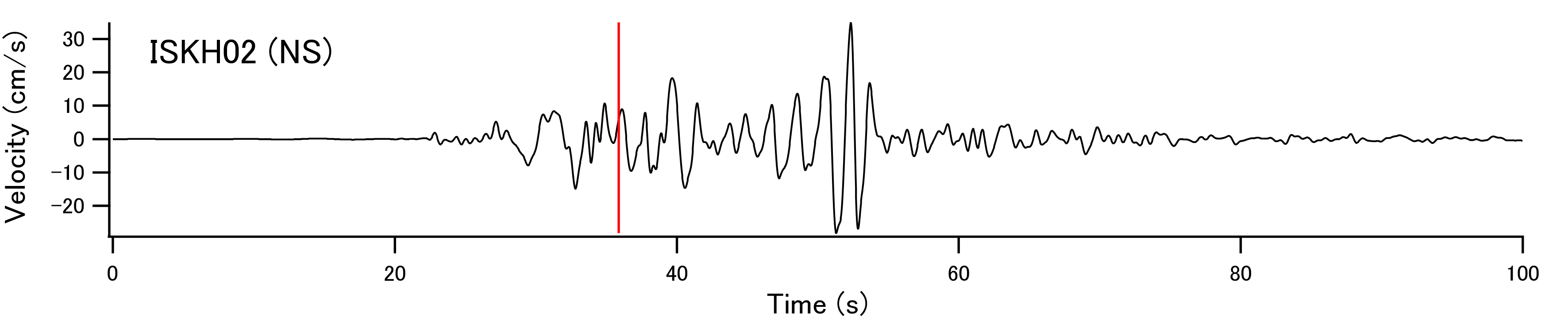

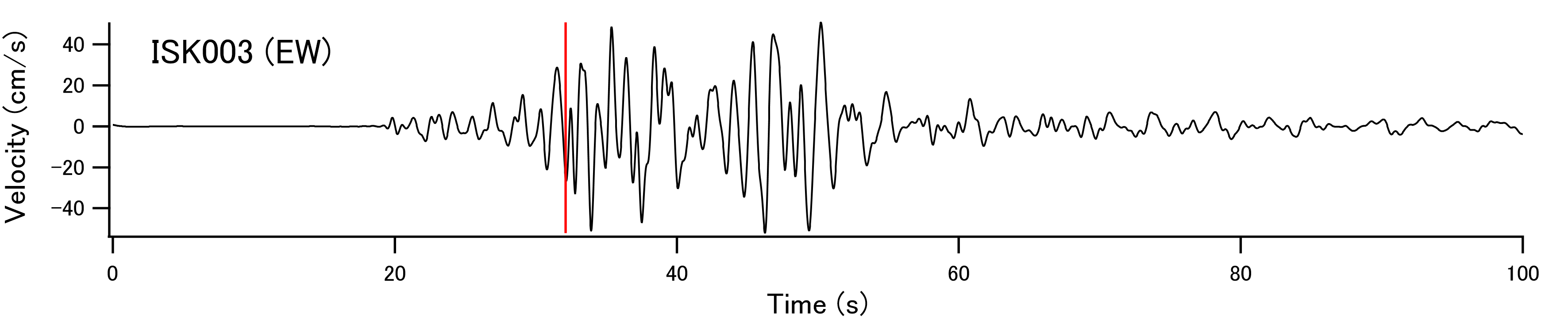

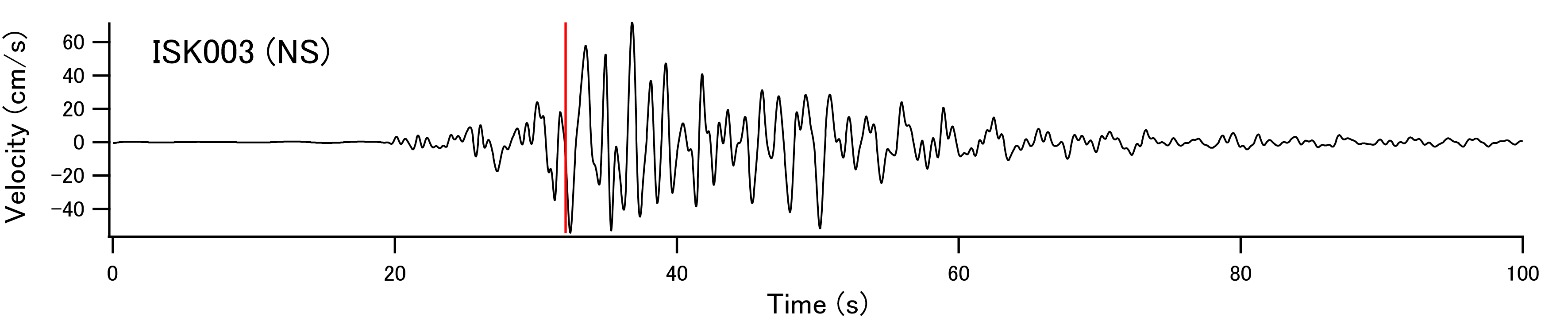

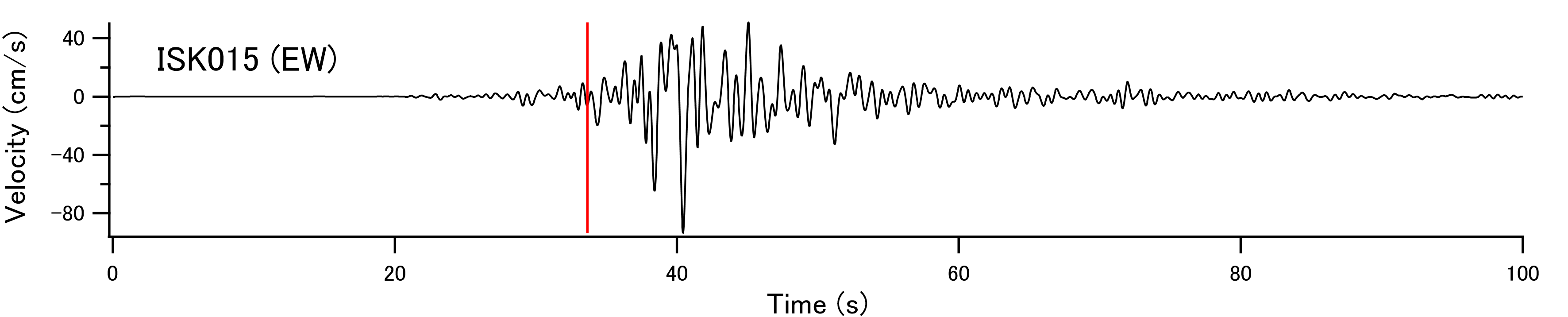

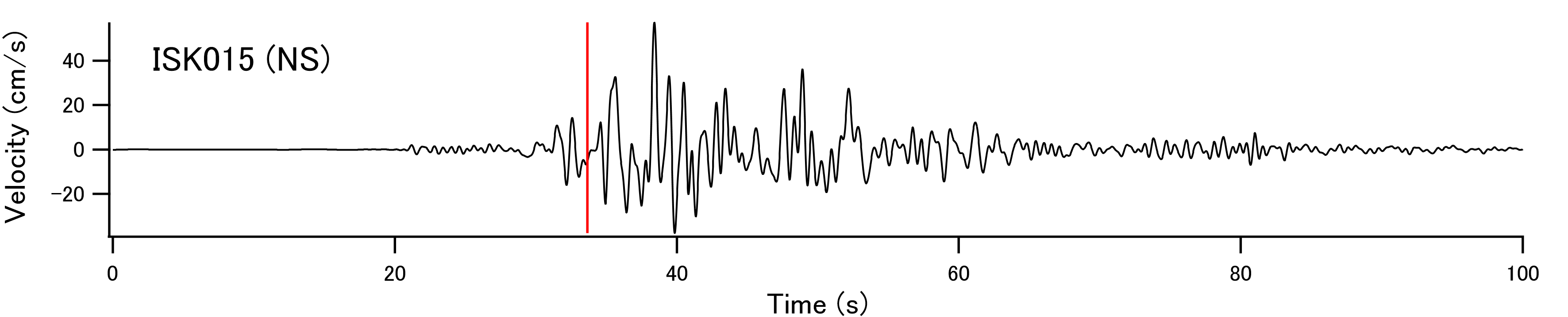

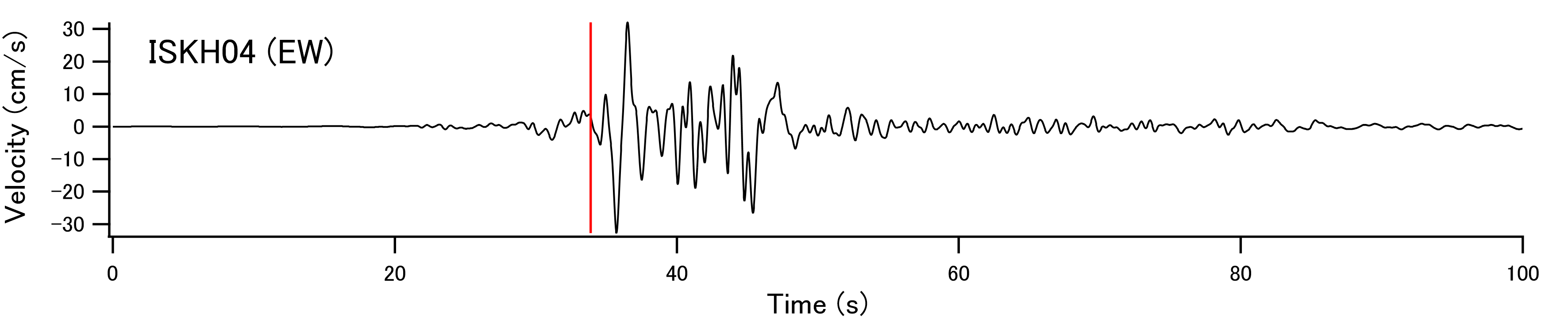

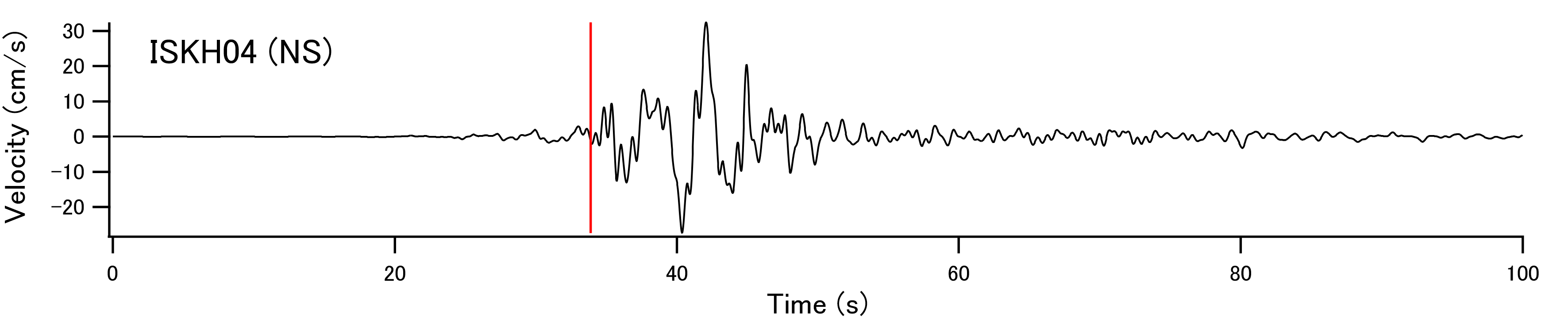

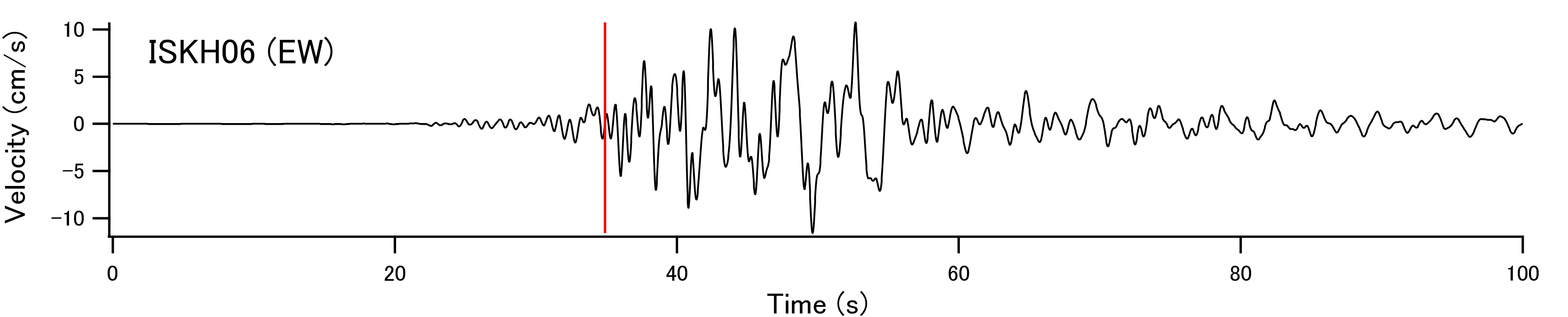

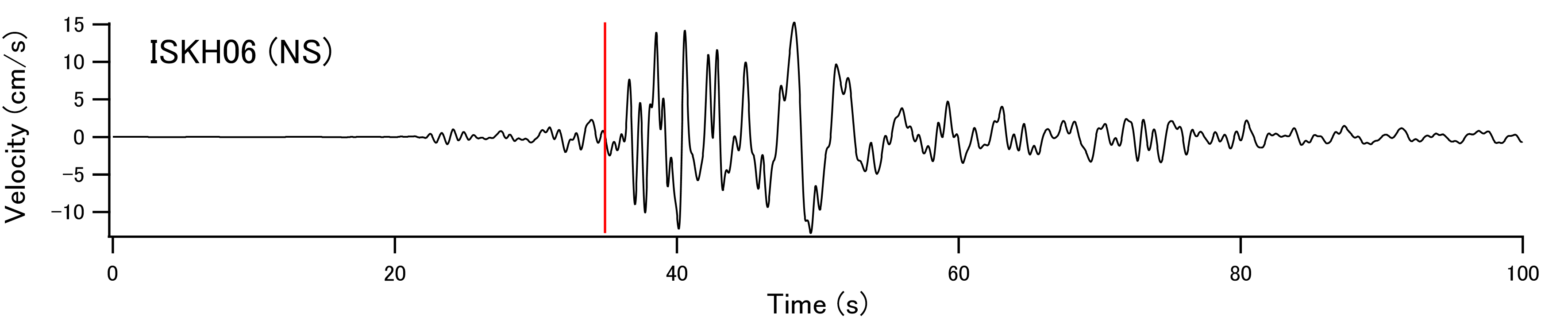

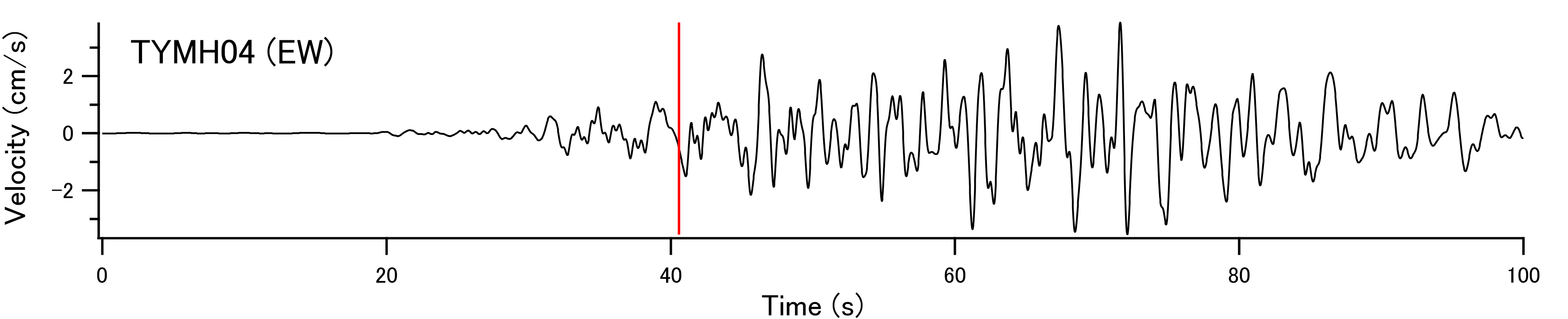

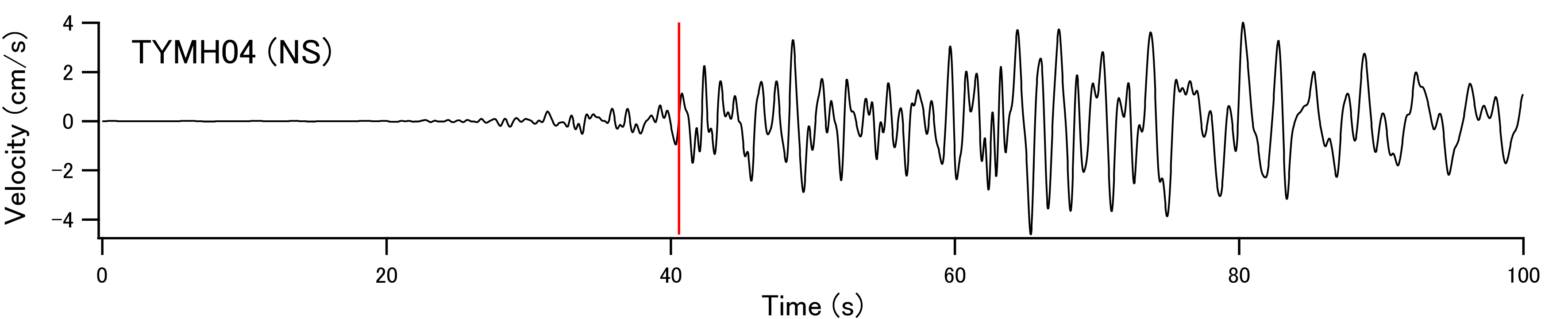

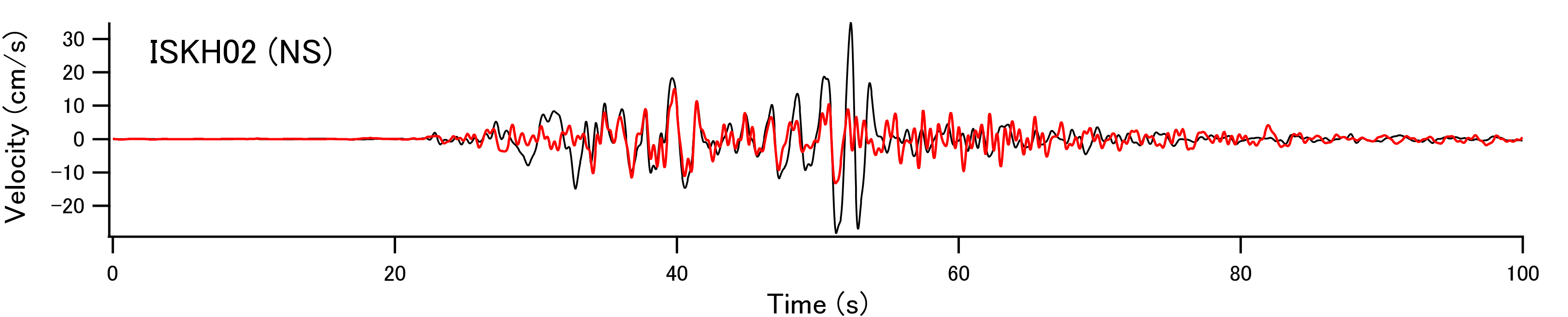

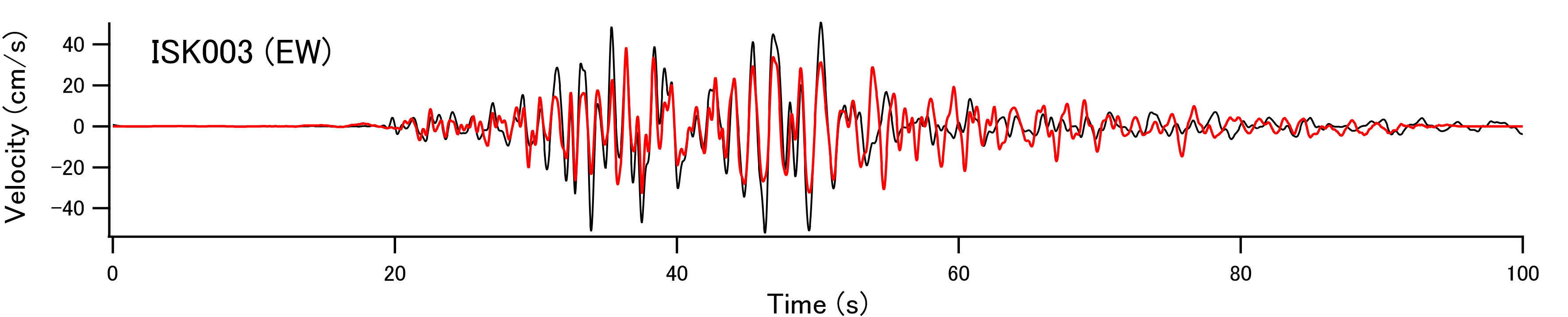

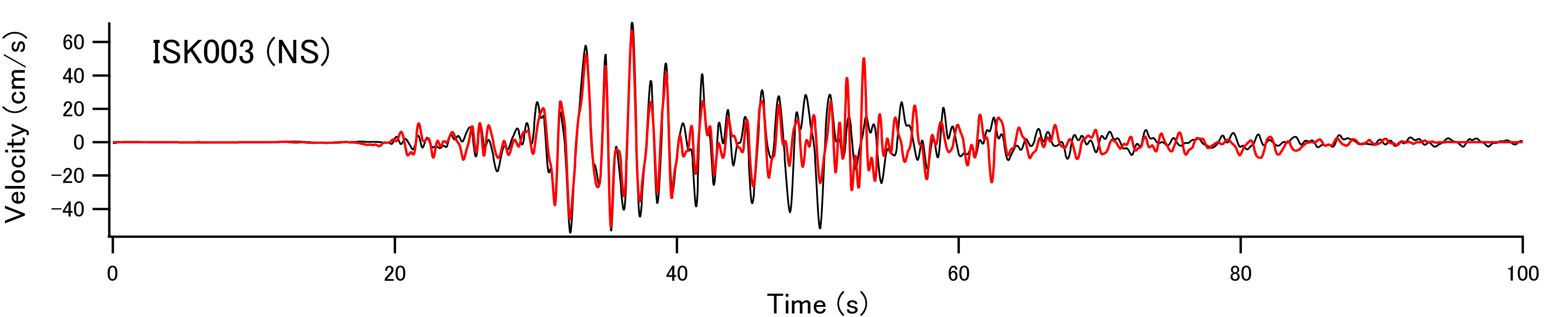

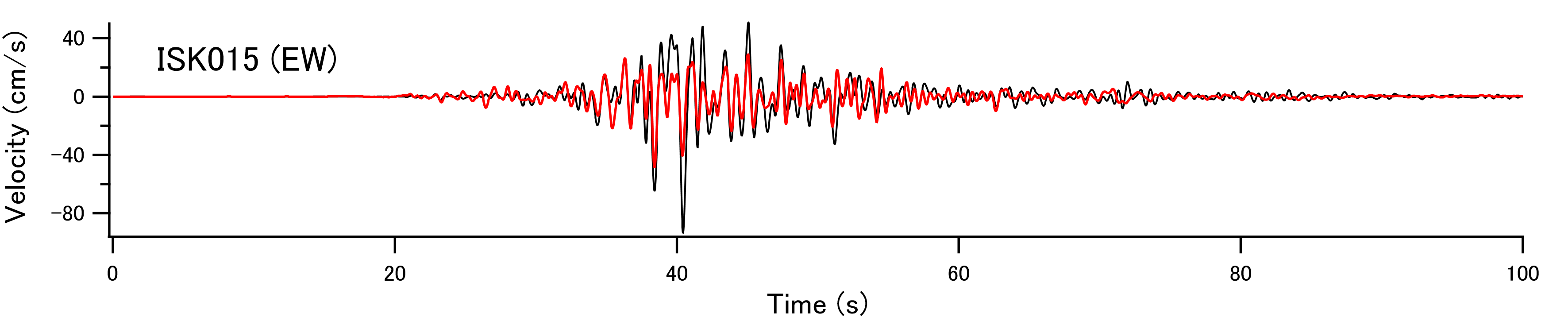

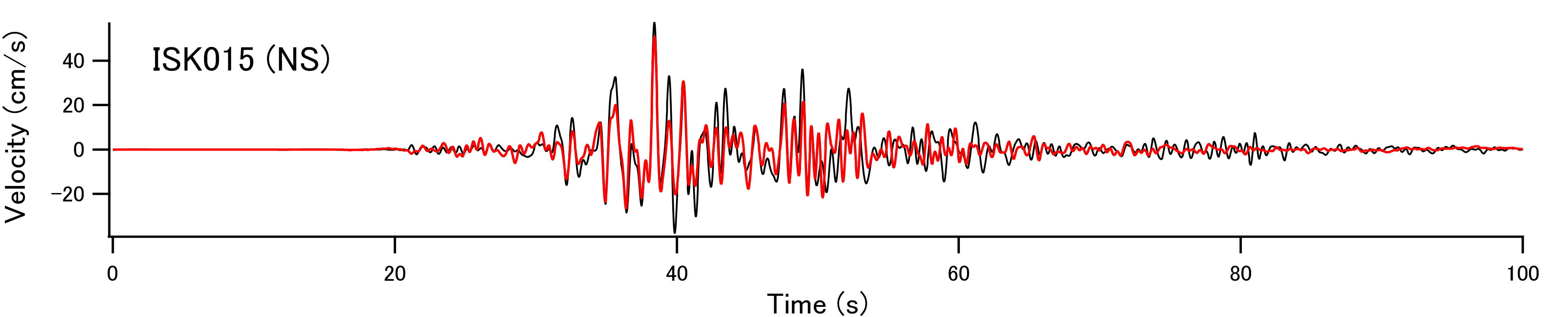

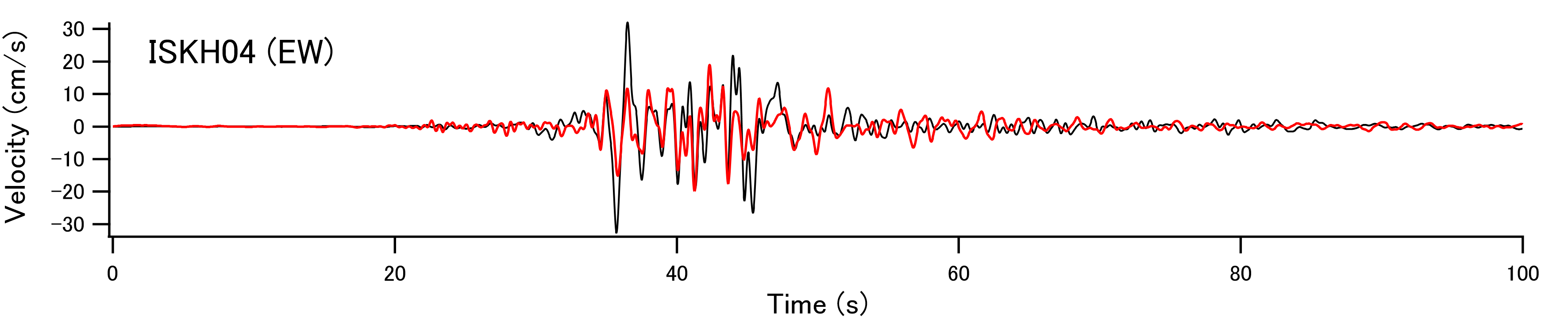

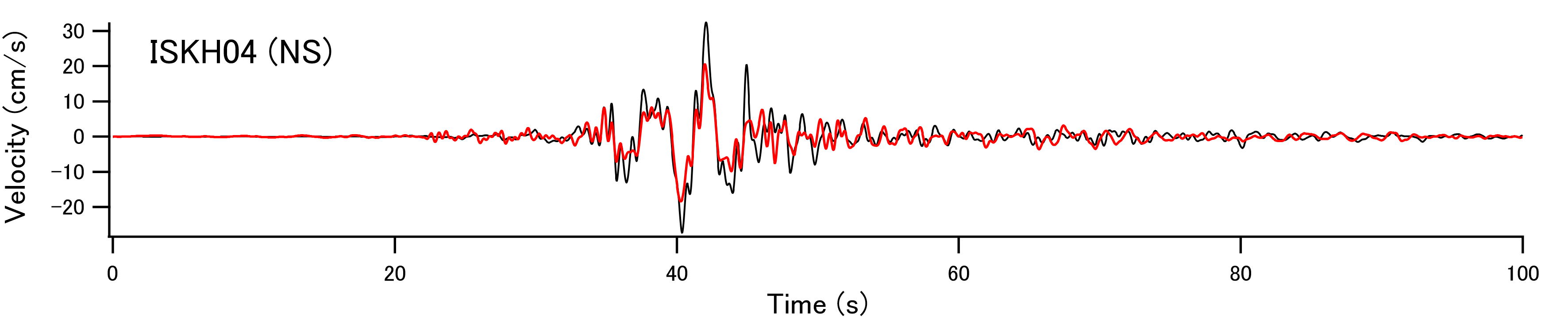

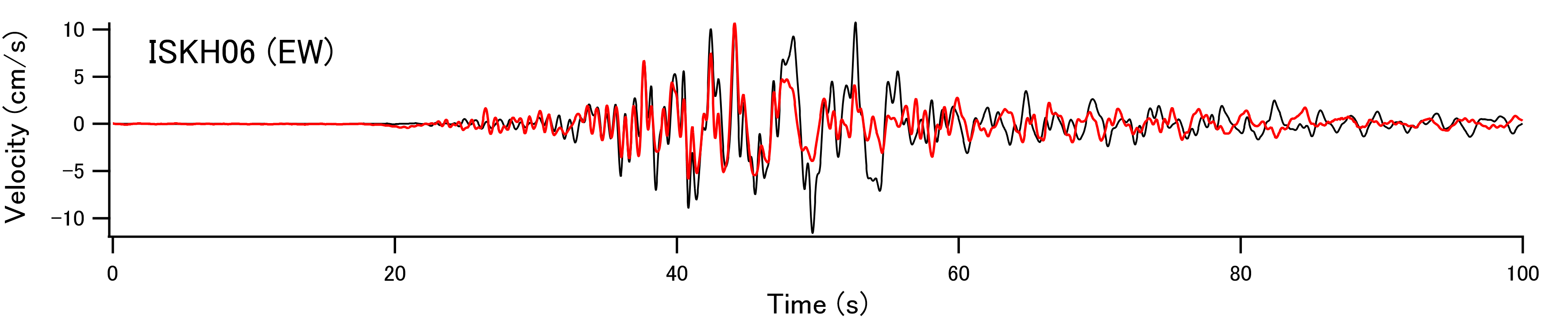

イベント2の位置と時刻にS波が生じたとした場合の断層近傍の各地点に(図-1)おけるS波到来時刻(S波速度は3.55km/sとした)と各地点の波形との比較を図-2に示す.赤線がイベント2からのS波到来時刻である.これを見ると,確かに,イベント2に先行する強い破壊があったことは明らかである.ただし,大多数の地点では赤線以降の振幅が大きく,赤線以前の振幅が赤線以降の振幅と同等であるのはISK001(大谷),ISKH03(内浦),ISKH02(柳田)だけである.より東側のISKH01(珠洲),ISK002(正院)や,より西側のISK003(輪島),ISK015(大町),ISKH04(富来),ISKH06(志賀)では赤線以前の振幅は小さい.したがって,イベント2に先行する破壊はISK001,ISKH03,ISKH02に局所的に影響を及ぼすようなものであったと考えられる.また,ISKH01,ISK002,ISK001,ISKH03では赤線付近で大振幅となっていることから,イベント2の時刻に震央付近で強い破壊が生じたことは間違いないと考えられる. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図-1 仮定した断層面,対象サイト,グリーン関数イベント |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図-2 イベント2からのS波到来時刻と各地点の波形との比較.波形のプロットは,ISK002,ISK001,ISKH03,ISK003,ISK015では各地点にける記録開始時刻を横軸の原点としている.ISKH01,ISKH02,ISKH04,ISKH06,TYMH04では記録開始時刻の100秒後を横軸の原点としている.赤線がイベント2からのS波到来時刻である. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

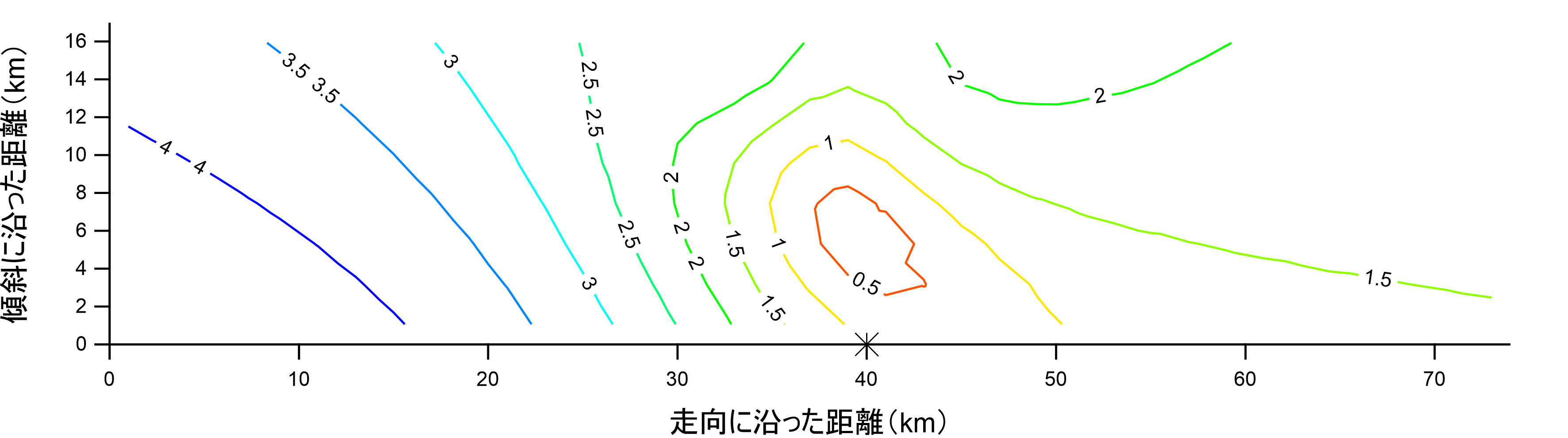

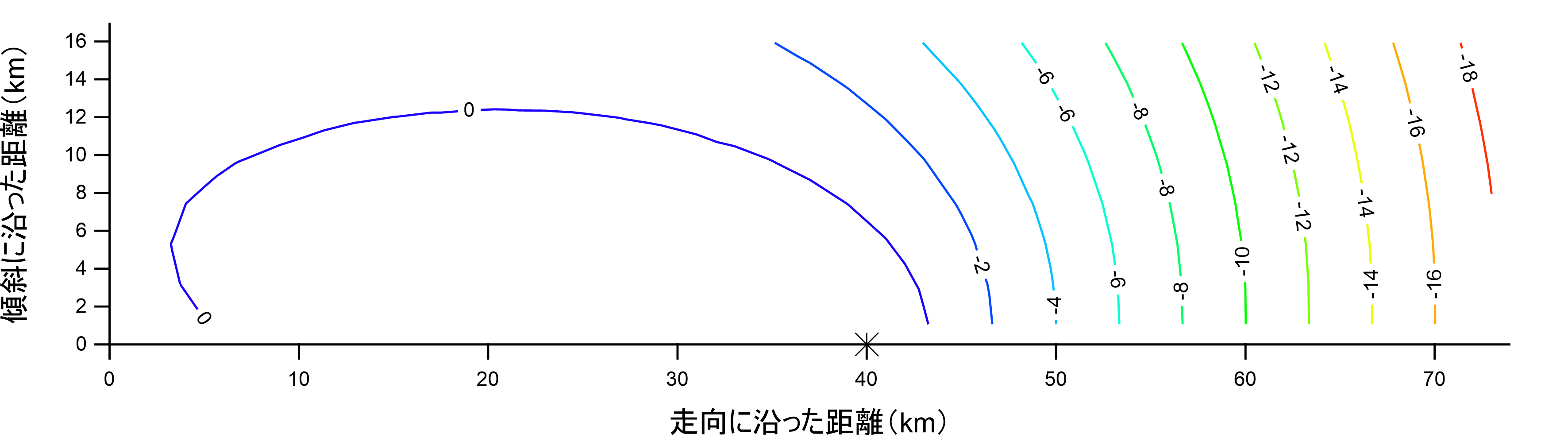

ISKH01の23.0秒付近(元データでは123.0秒付近),ISK001の19.6秒付近,ISKH03の19.7秒付近の位相が同じ波源に由来すると仮定して波源の位置と時刻を推定した.図-3は断層3(図-1)上における初期破壊の位置と時刻の推定結果を示したものである.断層3は国土地理院2)の断層3を下方と西方に拡大したものであり,図中の*は気象庁のイベント2(表-1)を投影したものである.この断層面上である1点を選ぶと,ISKH01,ISK001,ISKH03の各点に対して上述の時刻にS波を届けるために必要な破壊時刻はそれぞれの観測点に対して1つに定まる.それらをt1,t2,t3とする.それらの一致度が高いほど,その場所は波源である可能性が高い.そこで,t1,t2,t3の標準偏差を計算し,場所の関数としてプロットしたものが図-3(上)である.これを見ると,初期破壊はイベント2よりも5kmほど浅い位置で生じたと考えられる.図-3(下)は,16:10:22.57に図中の*の位置から3.1km/sで拡大する破壊フロントに対し,t1,t2,t3の平均値がどの程度遅れているか(マイナスならば進んでいるか)を表している.イベント2よりも5kmほど浅い位置では値が-13秒程度となっていることから,イベント2よりも13秒程度先行して初期破壊が生じたと考えられる.この結果は表-1と整合している. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図-3 断層3(図-1)上における初期破壊の位置と時刻の推定結果.上は複数の観測点から推定された破壊時刻の標準偏差(秒)を表しており,この値が小さいほど初期破壊の位置である可能性が高い.下は複数の観測点から推定された破壊時刻の平均値が図中の*の位置から3.1km/sで拡大する破壊フロントに対しどの程度遅れているか(マイナスならば進んでいるか)を表す. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

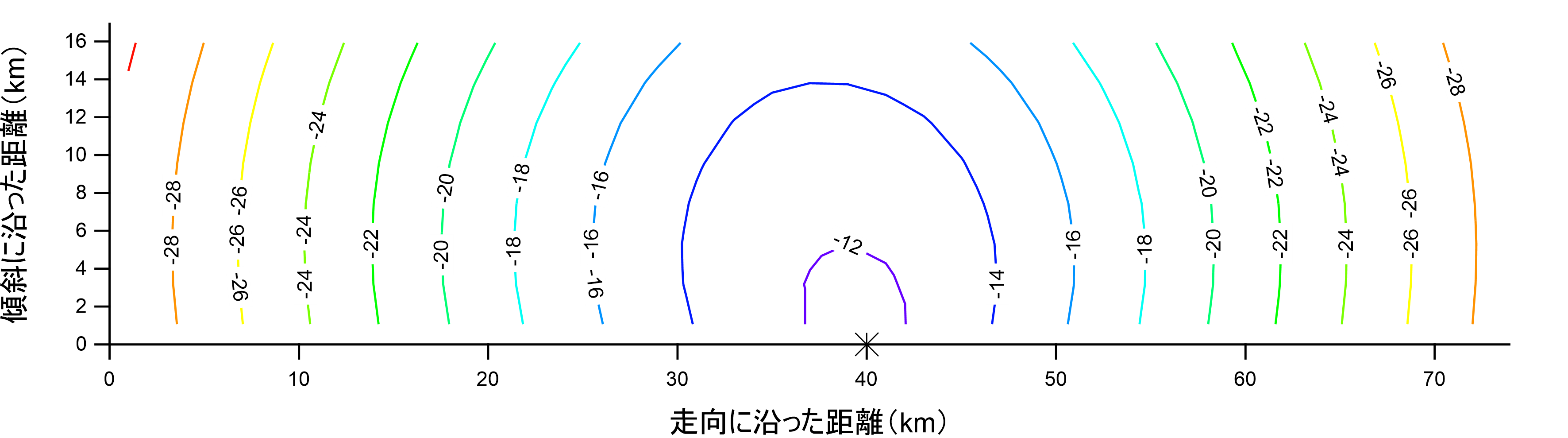

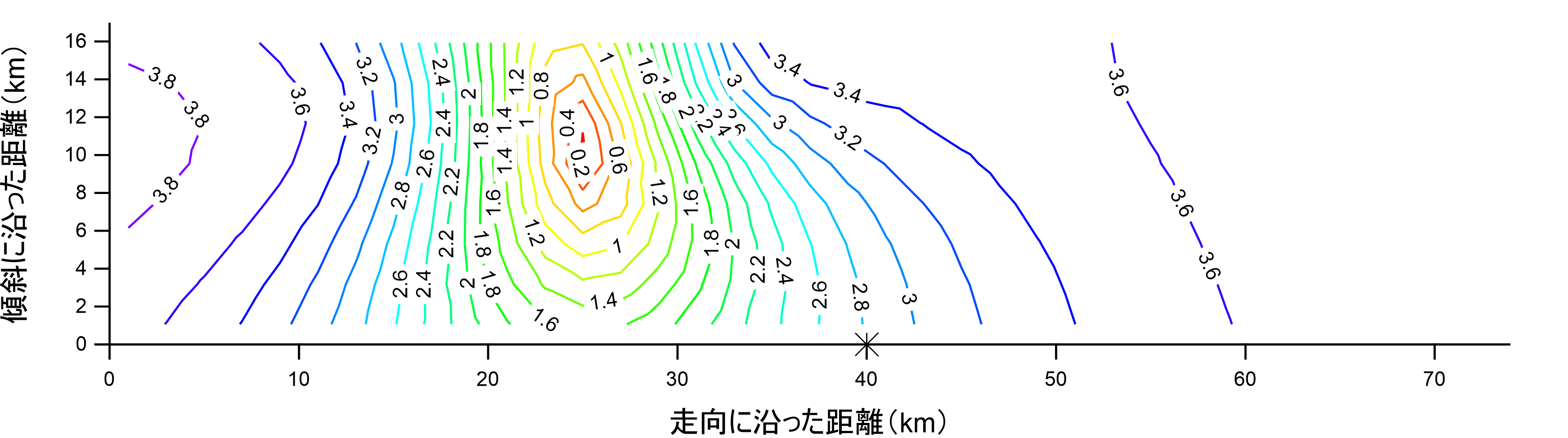

| 2.2 ISKH04(EW)の顕著なパルス波の波源 ISKH04のEW成分には顕著なパルス波が見られる(35.8秒付近,元データでは135.8秒付近).同様のパルス波はやや南西にあるISK006でも見られる(元データの36.6秒付近).このパルス波の波源が,ISKH06の36.6秒付近(元データの136.6秒付近)の顕著な位相の波源と同じであると仮定して,上記と同様の方法で波源の位置と時刻を推定した.結果を図-4に示す.図-4(上)よりパルス波の波源はイベント2付近またはそれより西方の深部に位置していたと考えられ,図-4(下)より図中の*の位置から3.1km/sで拡大する破壊フロントに対する時間遅れはなかったと推定される. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図-4 ISKH04で観測されたパルス波の波源の断層3(図-1)上における位置と時刻の推定結果.上は複数の観測点から推定された破壊時刻の標準偏差(秒)を表しており,この値が小さいほど波源の位置である可能性が高い.下は複数の観測点から推定された破壊時刻の平均値が図中の*の位置から3.1km/sで拡大する破壊フロントに対しどの程度遅れているか(マイナスならば進んでいるか)を表す. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

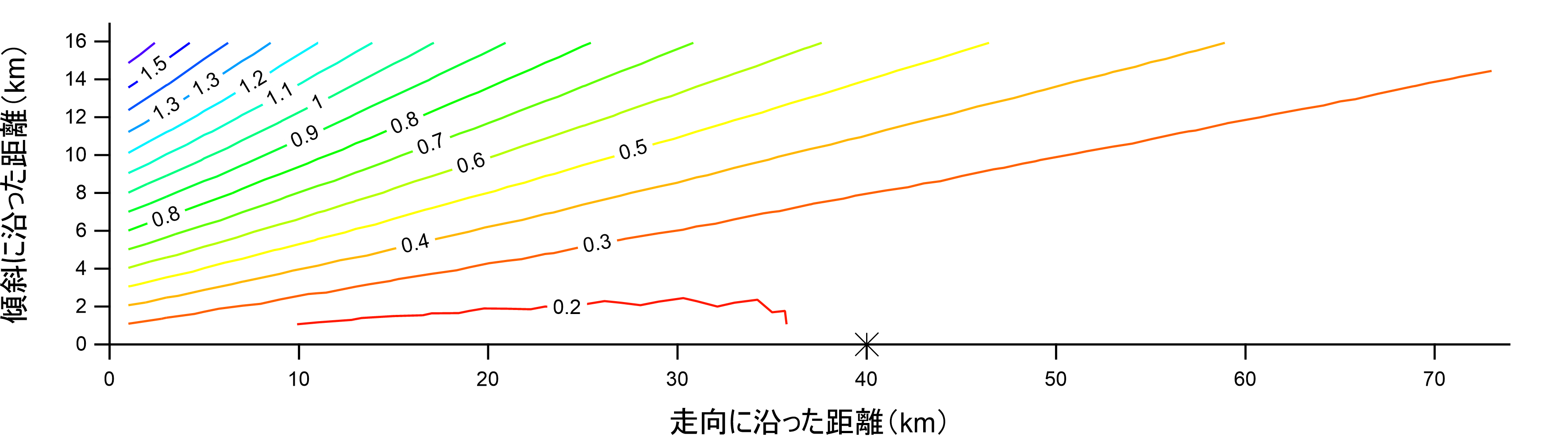

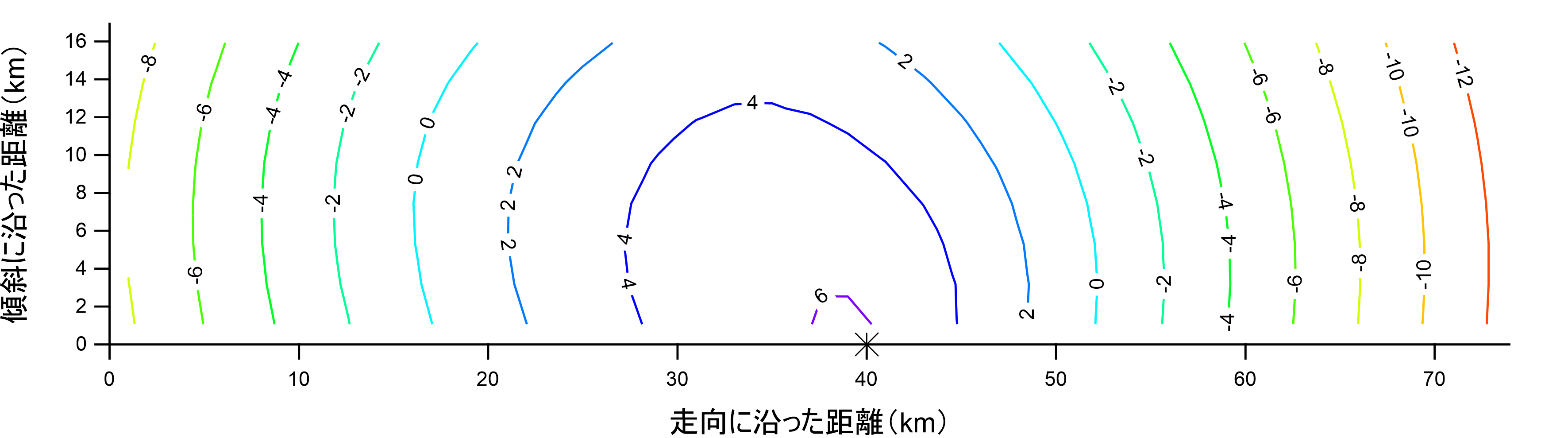

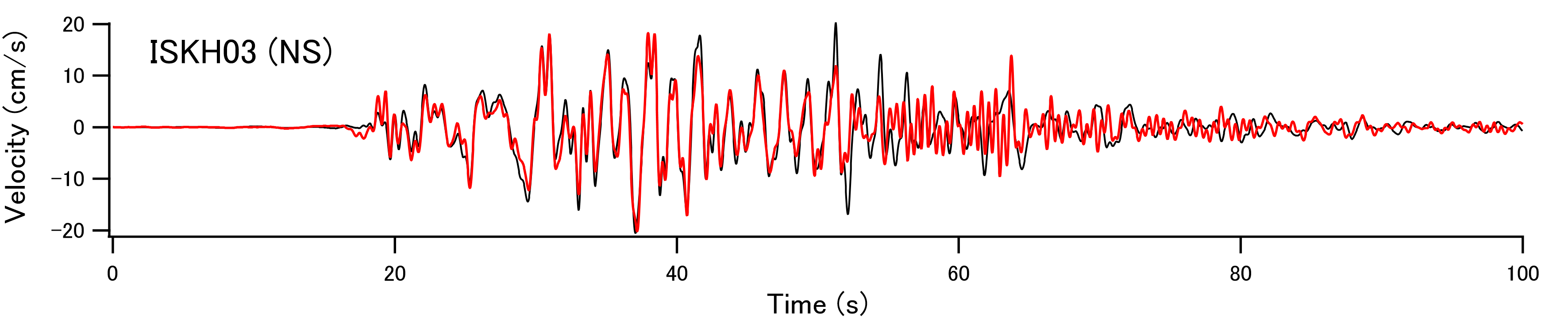

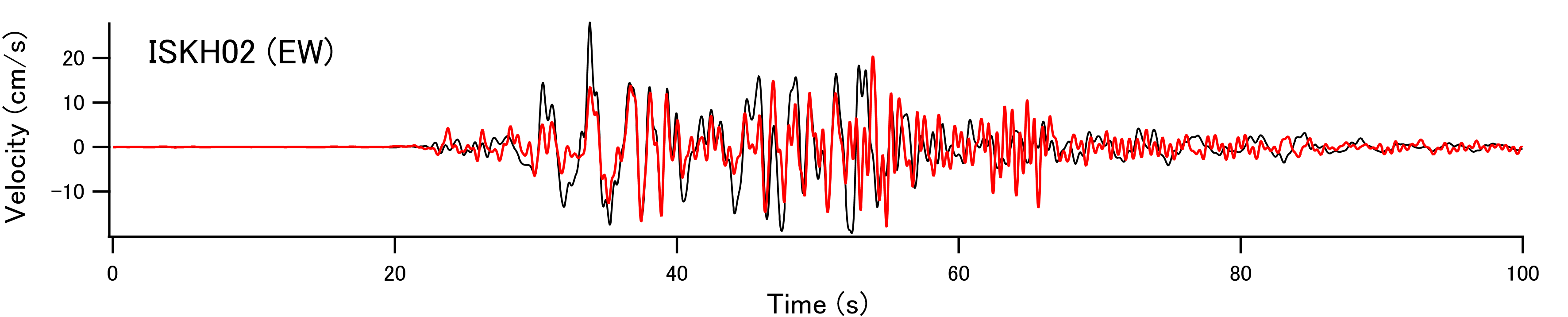

| 2.3 ISKH03(EW)とISKH02(NS)の2つ目のパルスの波源 図-2に示すようにISKH03のEW成分とISKH02のNS成分は比較的単純な形をしており明瞭なパルス波が認められる.ここではISKH03の38.1秒付近のパルス波,ISKH02の39.7秒付近(元データの139.7秒付近)のパルス波に加え,ISK001の38.3秒付近のパルス波が同一の波源に由来すると仮定して,上記と同様の方法で波源の位置と時刻を推定した.結果を図-5に示す.図-5(上)よりパルス波の波源はイベント2よりも15kmほど西の浅部に位置していたと考えられ,図-5(下)より図中の*の位置から3.1km/sで拡大する破壊フロントに対する時間遅れは2秒程度であったと推定される. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図-5 ISKH03およびISKH02で観測された2つ目のパルス波の波源の断層3(図-1)上における位置と時刻の推定結果.上は複数の観測点から推定された破壊時刻の標準偏差(秒)を表しており,この値が小さいほど波源の位置である可能性が高い.下は複数の観測点から推定された破壊時刻の平均値が図中の*の位置から3.1km/sで拡大する破壊フロントに対しどの程度遅れているか(マイナスならば進んでいるか)を表す. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

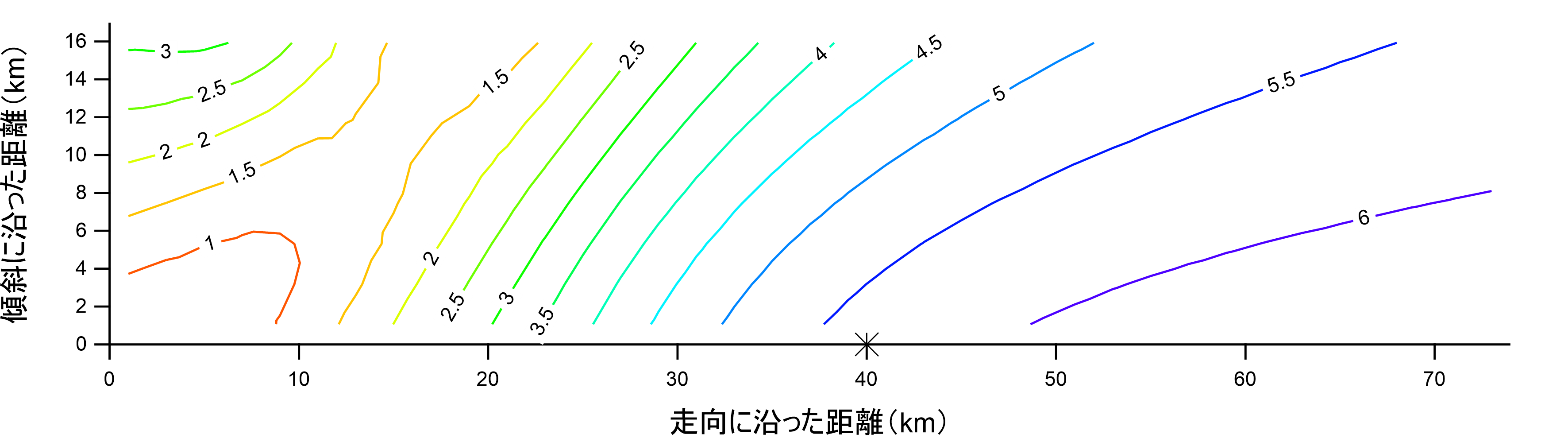

| 2.4 ISKH03(EW)とISKH02(NS)の3つ目のパルスの波源 図-2に示すようにISKH03のEW成分とISKH02のNS成分は比較的単純な形をしており明瞭なパルス波が認められる.ここではISKH03の51.0秒付近のパルス波,ISKH02の51.4秒付近(元データの151.4秒付近)のパルス波に加え,ISK003の45.0秒付近のパルス波が同一の波源に由来すると仮定して,上記と同様の方法で波源の位置と時刻を推定した.結果を図-6に示す.図-6(上)よりパルス波の波源はイベント2よりも40kmほど西の深部に位置していたと考えられ(この位置は穴水に比較的近い位置である),図-6(下)より図中の*の位置から3.1km/sで拡大する破壊フロントに対する時間遅れは6秒程度であったと推定される. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図-6 ISKH03およびISKH02で観測された3つ目のパルス波の波源の断層3(図-1)上における位置と時刻の推定結果.上は複数の観測点から推定された破壊時刻の標準偏差(秒)を表しており,この値が小さいほど波源の位置である可能性が高い.下は複数の観測点から推定された破壊時刻の平均値が図中の*の位置から3.1km/sで拡大する破壊フロントに対しどの程度遅れているか(マイナスならば進んでいるか)を表す. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

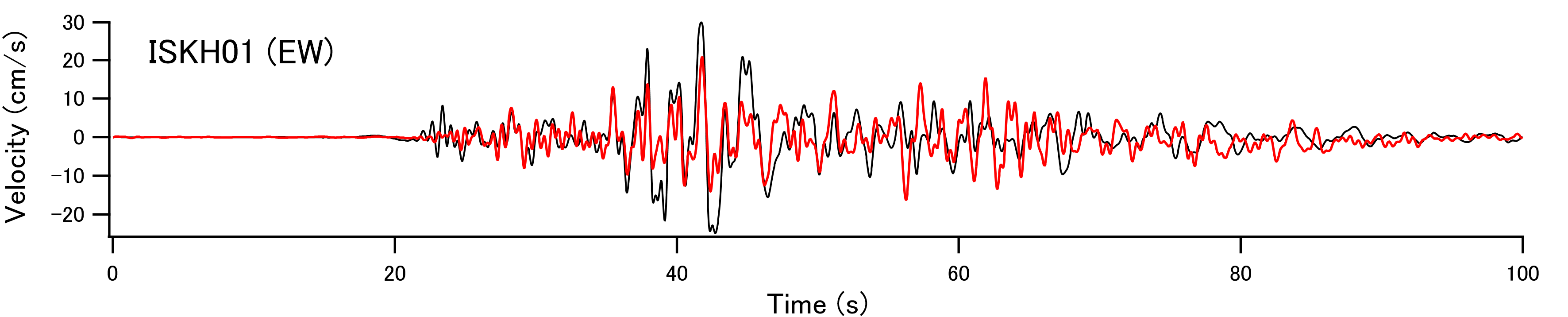

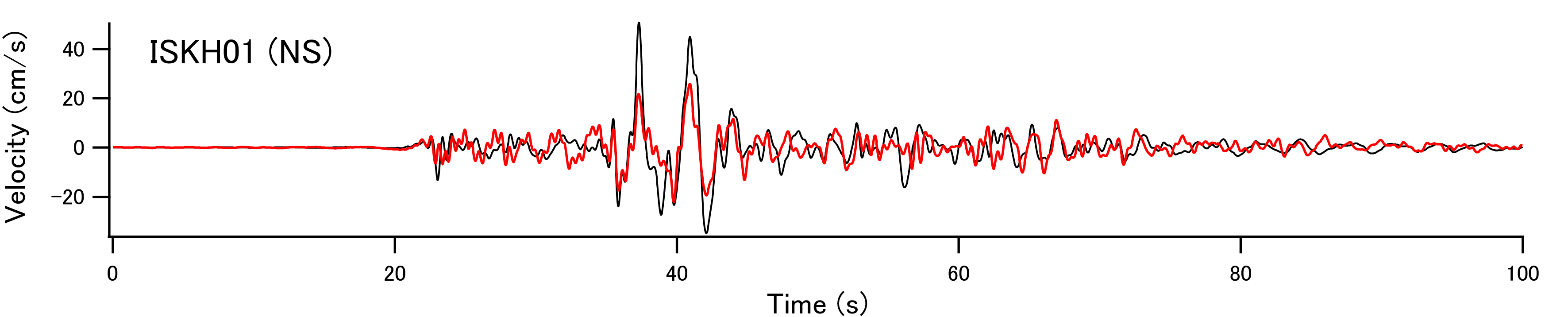

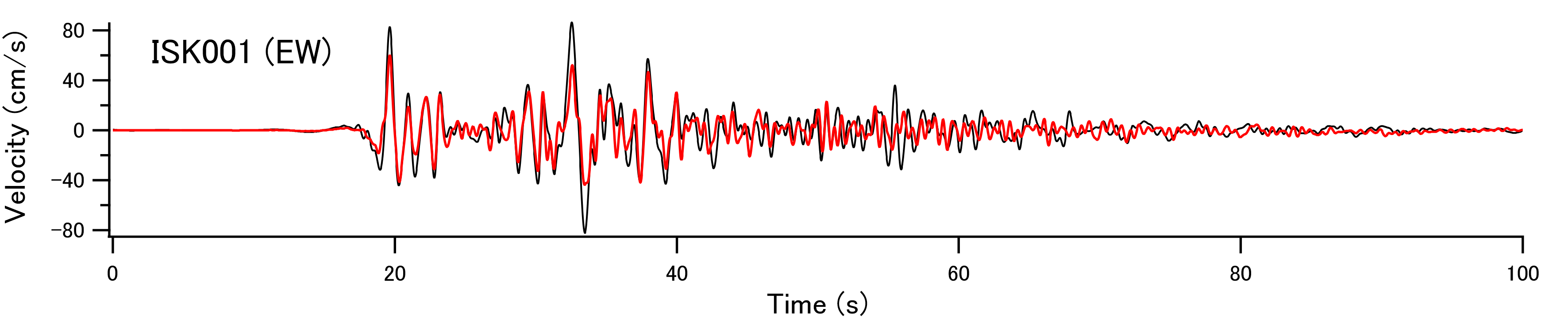

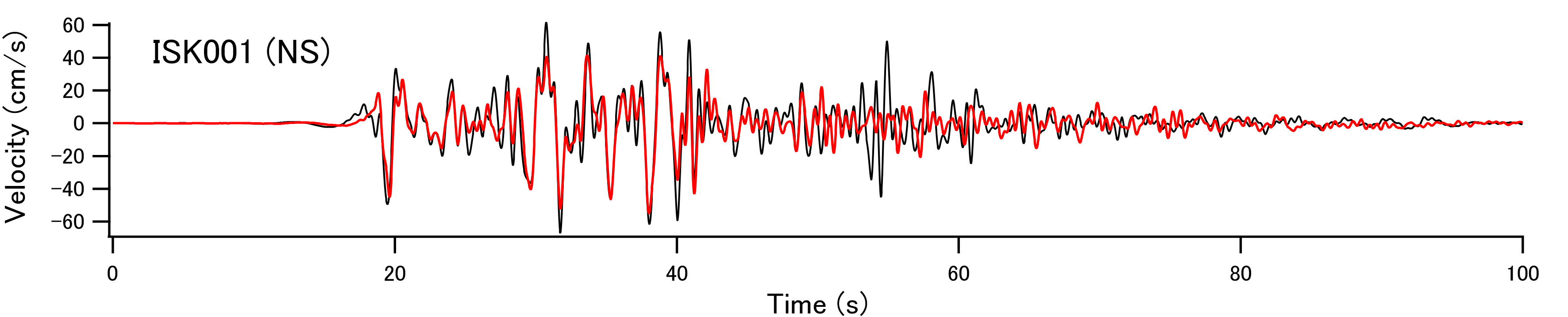

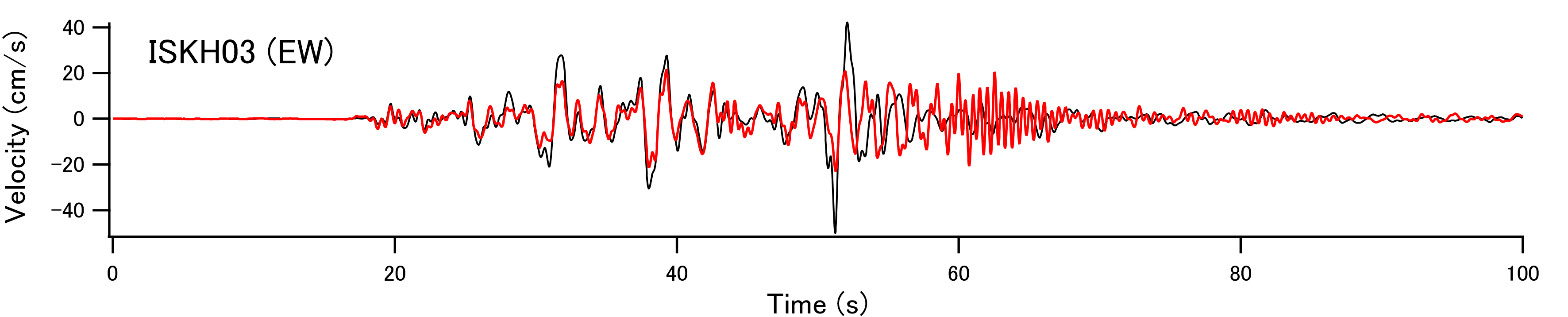

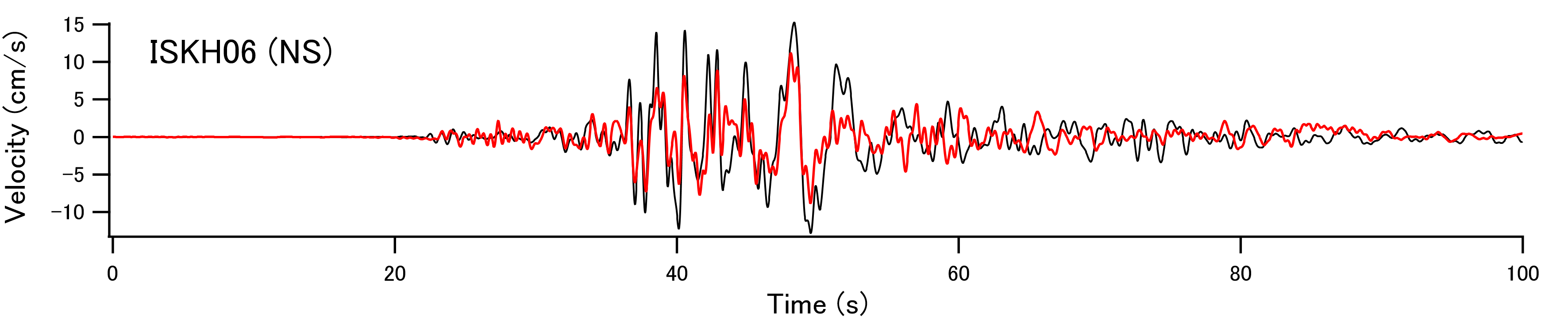

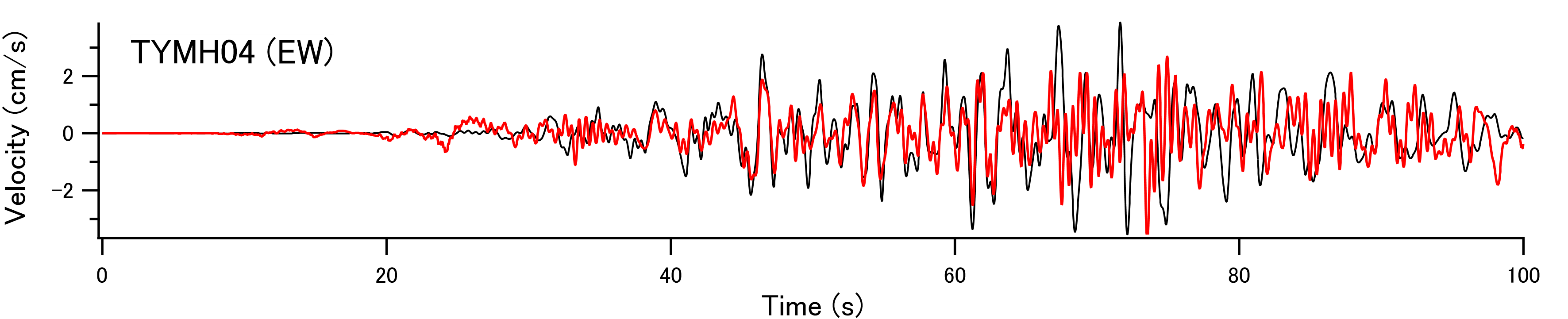

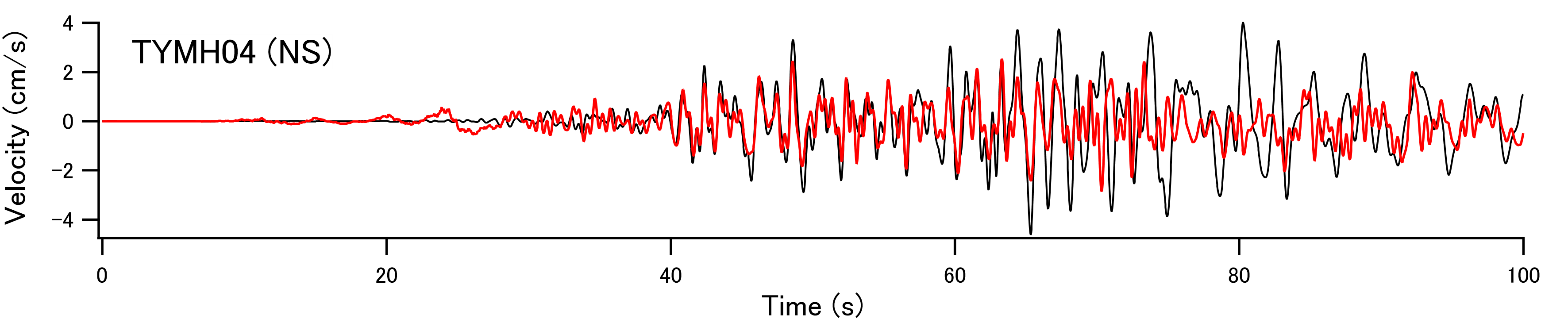

| 3. 波形インバージョン 波形インバージョンでは国土地理院による3枚の矩形断層2)を修正しながら用いた.最も西側の断層1はそのまま用いた.断層3については,気象庁のイベント2(表-1)を断層3に投影したところ面内に収まらなかったので,面内に収まるよう下方に延長した.また,2.4で述べたようにイベント2よりも40kmほど西の深部(穴水付近)に強い破壊の一つが位置していたと考えられ,これは国土地理院の断層2ではカバーできないと考えられたため,国土地理院の断層2を用いることを止め,代わりに断層3を西方に延長した.その結果,断層3の位置は図-1に示す通りとなった.さらに,2.1で述べたように,ISK001,ISKH03,ISKH02の近傍では初期破壊があったと考えられる.これを表現するため,断層3(例えば図-3)の走向に沿って10km~40kmの範囲に断層3に重ねるように(本研究の)断層2を置いた.断層2は図-3の*の位置からイベント2よりも13秒早く破壊開始し同心円状に破壊するものとした.断層3は当初は図-3の*の位置からイベント2の時刻に破壊開始し同心円状に破壊するものとしていたが,ISK003等の波形の再現性を考慮し破壊を3秒早めた.断層1は北東側の角から破壊開始するものとし,破壊開始はイベント2の11.3秒後とした.破壊フロントの拡大速度は,ISK001での初動部の波形の再現性を考慮すると3.1km/sより遅くすることはできず,これより早くすると全体の波形の再現性が低下したため3.1km/sとした.断層面上の各点では破壊フロント通過後の6秒間にすべると仮定した. グリーン関数としては,大地震と小地震の位相特性の類似性も考慮し,表-3に示す5つの余震の波形を用いた.断層3では,走向方向に0~20kmの範囲に余震2を,20~36kmの範囲に余震1を,36~74kmの範囲に余震3を割り当てた.断層1では,走向方向に0~11kmの範囲に余震5を,11~22kmの範囲に余震4を割り当てた. データとしては,図-1に示す各地点での本震波形を用いたが,ISK002は他の観測点以上に地盤の非線形性の影響が強いと考えられたため除外した.ただしインバージョンに用いた観測点でも多かれ少なかれ非線形性の影響は免れないと考えている.KiK-net観測点では地中の記録を用いた.水平2成分の32秒間の速度波形(0.2~2Hz)を用いた. 経験的グリーン関数を用いた波形インバージョンでは,分割後の各小断層において各タイムウインドウ毎に解放されるモーメントの小地震のモーメントに対する比が未知数となる.インバージョンにあたっては非負の最小自乗解を求めるためのサブルーチン3)を用いた.また,すべり分布の時空間に関する二階微分が小さくなるような拘束条件を与えた.異なる小地震に割り当てた部分の境界では,すべりが連続となるようにしているので,小地震に対する比は不連続となる. 図-7に各観測地点での速度波形(0.2~2Hz)の再現性を示す.ISKH02のNS成分の初動部が再現できていない問題は残るものの,それ以外の点では再現性は非常に良好であると考えられる. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

表-2 波形インバージョンに用いた断層面

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

表-3 使用した余震

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図-7 各観測地点での速度波形(0.2~2Hz)の再現性.赤が計算結果. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

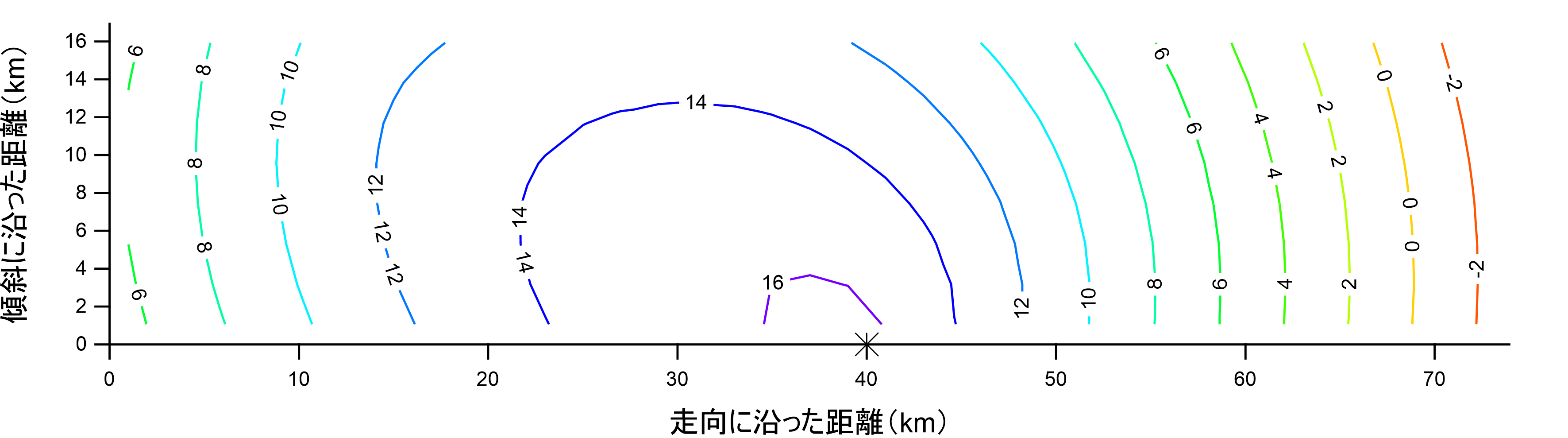

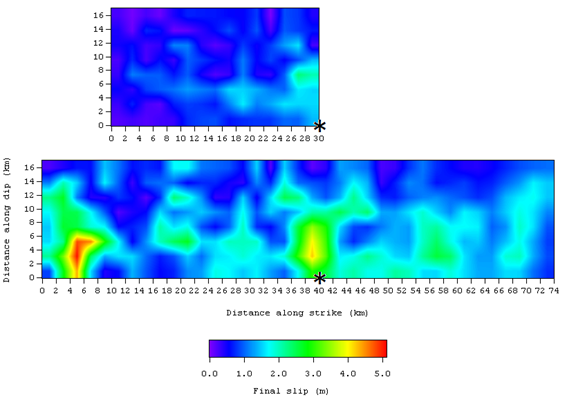

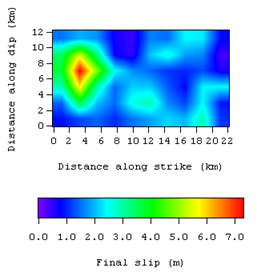

図-8に断層2および断層3の最終すべり量分布を示す.断層2と断層3の位置は重なっている.断層2ですべりの大きい部分は図-3で推定された初期破壊の位置とほぼ整合している.断層3では*の位置(破壊フロント拡大の中心)付近で大きなすべりが生じている.2.1で述べたように,震央に近いISKH01,ISK002,ISK001,ISKH03では図-2の赤線付近で大振幅となっている.上記の*の位置付近での破壊がこれらの観測点に大振幅の地震動をもたらしたと考えられる.また,断層3西端部の深部にもすべりの大きい部分が認められるが,これはISKH03(EW)とISKH02(NS)の3つ目のパルスの波源(図-6)に対応すると考えられる.断層3西端部の深部の破壊は輪島での地震動の後半部分の振幅の大きい部分をもたらしたと考えられる.ISKH03(EW)とISKH02(NS)の2つ目のパルスの波源(図-5)とインバージョン結果との対応はさほど明確でない.図-9に断層1の最終すべり量分布を示す.断層1で最終すべり量が大きいという結果は国土地理院のモデル2)とも整合的である. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図-8 断層2(上)および断層3(下)の最終すべり量分布.断層2と断層3の位置は重なっている.*は破壊フロント拡大の中心. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

図-9 断層1の最終すべり量分布(断層2,断層3とスケールは変えている) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 謝辞 防災科学技術研究所のK-NET,KiK-netの強震記録,F-netのMT解,気象庁一元化処理震源リスト,国土地理院の断層モデルを利用しました.記して謝意を表します. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 参考文献 1) 浅野公之・岩田知孝:強震波形による2024年能登半島地震の震源破壊過程,JpGU2024. 2) 国土地理院:令和6年能登半島地震の震源断層モデル,2024,https://www.gsi.go.jp/common/000255958.pdf. 3) Lawson, C. L. and R. J. Hanson: Solving Least-Squares Problems, Prentice Hall, Chapter 23, 1971. |